サイバー攻撃が進化を続ける中、従来の防御方法では、効果的な対策が難しい時代となっています。

ランサムウェアや標的型攻撃などの高度な脅威に対応するには、より柔軟で効率的なセキュリティ戦略が求められます。その中で注目されているのが「リスクベースアプローチ」です。

本記事では、リスクベースアプローチの基本的な概念から、実際の導入方法、従来手法との違い、そしてそのメリットまでを詳しく解説します。

リスクベースアプローチとは

リスクベースアプローチとは、リスクの高い箇所を優先的に防御するセキュリティ戦略です。

従来の包括的防御に比べ、コスト効率が高く、迅速に脅威に対応できます。

ランサムウェアを含むサイバー攻撃の進化に適応するため、注目を集めています。

このアプローチは、単なる技術的な対応ではなく、リスク管理の一環として組織全体で取り組むべき方法です。

具体的には、脆弱性の特定、優先順位の設定、適切なリソースの配分を行い、限られた資源を最大限に活用します。

そのため、特に中小企業やセキュリティ専門チームが不足している企業において、非常に有効です。

リスクベースアプローチが求められる背景

現代において「リスクベースアプローチ」が求められる背景には、以下のような点があります。

- ランサムウェア攻撃の高度化: 攻撃者は標的型攻撃やゼロデイ脆弱性を利用し、従来型の防御を突破しています。これにより、多くの企業が一律防御だけでは防げない状況に直面しています

- 少人数運用の課題: 情報システム部門がない、または少人数の企業では、全体防御の管理は困難です。特に小規模な企業においては、技術的な専門知識の不足が大きな障壁となります

- コスト制約: セキュリティ対策に割ける予算が限られる中、効率的なリソース配分が必要です。過剰な投資を避けながらも、効果的な防御策を実現するには、戦略的なアプローチが不可欠です

これらの背景により、リスクベースアプローチは、企業のセキュリティ戦略の中心的な役割を果たすようになっています。

特にランサムウェア攻撃の増加に伴い、リスク評価の精度が重要性を増しています。

従来のサイバーセキュリティ手法との違い

従来のサイバーセキュリティ手法は、ネットワーク全体を均一に保護する「包括的防御」を主軸としてきました。

しかし、この方法には以下の課題がありました:

- リソースの分散: すべての箇所を均等に防御するため、リソースが効率的に活用されない

- 迅速な対応が困難: 全体的な防御体制の見直しが必要になるため、脅威への迅速な対応が遅れることがある

- 進化する脅威に対応できない: 特定の脆弱性や標的型攻撃に適応する柔軟性が低い

一方、リスクベースアプローチは以下のような点で異なります:

- リスクが高い部分に集中することで、効果的かつ効率的な防御を実現

- 脅威への迅速な対応を可能にし、ダメージを最小限に抑える

- マイクロセグメンテーションやゼロトラストのような最新技術との相性が良い

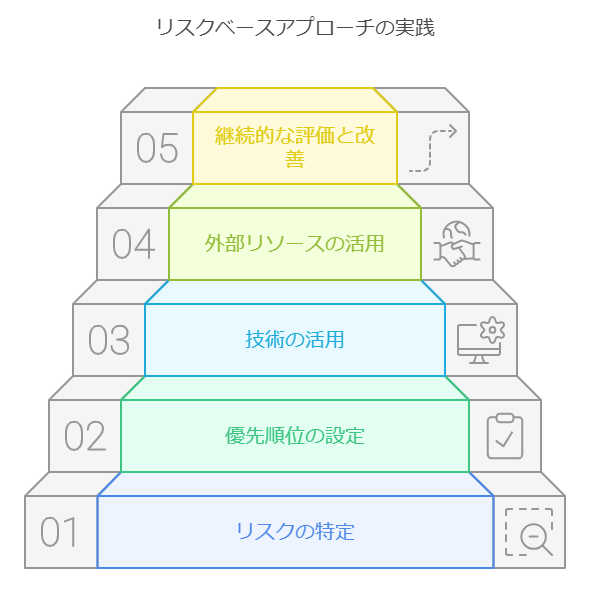

リスクベースアプローチの実践方法

リスクベースアプローチを実践するためには、以下の手順を踏むことが重要です。

それぞれのステップについて詳細に説明します。

1. リスクの特定

まず、自社の資産、脆弱性、脅威を洗い出します。これには以下の方法が役立ちます。

- 内部監査: 社内のシステムやデータの重要度を評価します。

- 専門ツールの活用: リスク評価ツールを用いることで、脆弱性を効率的に特定。

- 脅威インテリジェンス: 外部からの攻撃手法や脆弱性情報を収集。

2. 優先順位の設定

リスクの特定後、各リスクの重大性を評価し、優先順位を設定します。

- ビジネスへの影響: 被害がビジネス運営にどれほど影響するかを評価

- 攻撃の可能性: 脅威が発生する確率の高さを考慮

- 対応コスト: 対策の実施に必要なコストとリソースを見積もり

3. 適切な技術の活用

以下の技術を活用することで、リスクを効果的に軽減できます。

- マイクロセグメンテーション: ネットワークを分離して、攻撃の横展開を防ぎます

- EDR/XDR: エンドポイントやネットワーク全体の脅威をリアルタイムで監視

4. 外部リソースの活用

自社で全てを賄うのではなく、専門サービスを活用することで効率を上げることが可能です。

- セキュリティオペレーションセンター(SOC): 外部の監視サービスを利用して脅威を早期発見

- 脅威インテリジェンス提供サービス: 最新の脅威情報を活用して迅速な対応を実現

5. 継続的なリスク評価と改善

導入後も定期的にリスク評価を行い、体制を見直します。新たな脅威や環境の変化に対応するためには、継続的な改善が不可欠です。

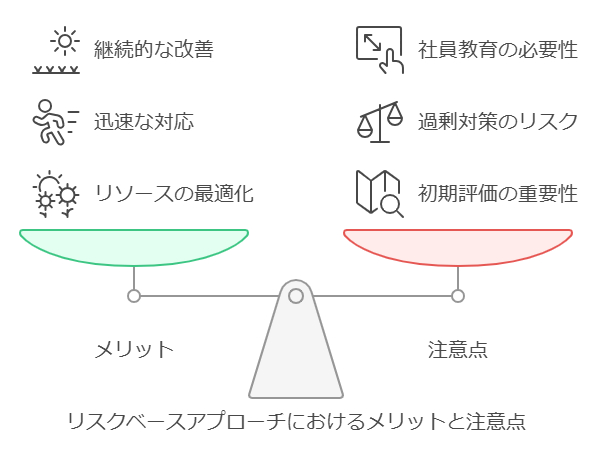

リスクベースアプローチ導入のメリットと注意点

リスクベースアプローチの導入には多くのメリットがありますが、いくつかの重要な注意点にも留意する必要があります。

メリット

- リソースの最適化: リスクの高い領域にリソースを集中させることで、限られた予算や人員を効果的に活用できます

- 迅速な対応: 重要なリスクを優先的に対処するため、脅威に対する迅速な対応が可能となります

- 継続的な改善: 定期的なリスク評価とモニタリングにより、進化する脅威に対応し、セキュリティ体制を継続的に改善できます

注意点

- 初期評価の重要性: リスク評価が不十分だと、防御が偏る危険性があります。特に重要な資産やシステムを見落とすことは、企業全体のセキュリティ体制を危うくします

- 過剰対策のリスク: 必要以上の対策を行うとコストやリソースの浪費を招く恐れがあります。リスク評価に基づいたバランスの取れた対応が求められます

- 社員教育の必要性: 人為的なミスが原因となるセキュリティ事故を防ぐため、社員一人ひとりがセキュリティ意識を持ち、適切な行動を取れるようにする教育やトレーニングが欠かせません

まとめ

リスクベースアプローチは、セキュリティ対策の効率を最大限に引き出すための戦略として、現代のサイバーセキュリティにおいて非常に重要な位置を占めています。

このアプローチにより、限られたリソースを最適化し、特にランサムウェアやその他の高度な脅威に対する効果的な防御を実現できます。

本記事で解説したように、リスクの特定と評価、優先順位の設定、適切な技術の活用、そして継続的な改善が成功の鍵です。

さらに、外部リソースや社員教育を活用することで、運用負担を軽減しつつ、セキュリティ体制を強化できます。

従来の包括的防御手法から脱却し、リスクベースアプローチを導入することで、企業はより実効性の高い防御を実現できます。

これを機に、自社のセキュリティ戦略を見直し、ランサムウェアなどの脅威に対する準備を万全に整えてください。

【参考サイト】

・CISA┃A Risk-based Approach to National Cybersecurity(英語)

この記事の著者:電巧社セキュリティブログ編集部