サイバー攻撃の手口が巧妙化する現代、パスワードだけに頼った認証方法では十分とは言えなくなっています。

情報漏えいやなりすましなどの被害が相次ぐ中、企業も個人も今すぐにでも取り入れたいセキュリティ対策が「多要素認証(MFA)」です。

本記事では、多要素認証の基本的な仕組みから、代表的な認証方式、導入によるメリット・デメリット、さらには他のセキュリティソリューションとの組み合わせによる多層防御の強化方法まで、わかりやすく解説します。

多要素認証(MFA)とは?

多要素認証(MFA:Multi-Factor Authentication)とは、2つ以上の異なる認証要素を組み合わせて本人確認を行うセキュリティ手法です。

単一のパスワードだけでは不正アクセスのリスクが高まる現代において、多要素認証は企業・個人を問わず重要な防御策とされています。

なぜ多要素認証が必要なのか?

インターネットを利用するサービスが増える一方で、パスワードの使い回しやフィッシング詐欺、情報漏えいによるなりすまし被害が増加しています。

特に企業では、一度の不正アクセスで顧客情報や社内データが流出する恐れがあるため、セキュリティ強化が急務です。

そこで、万が一パスワードが漏れても他の認証要素が「鍵」となる多要素認証の導入が推奨されているのです。

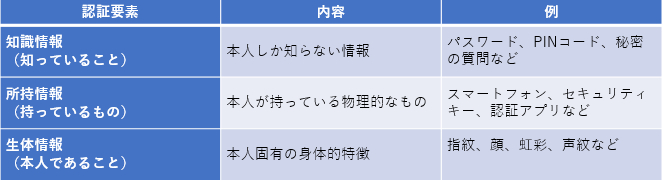

多要素認証の「3つの認証要素」

多要素認証では、以下の3つのうち、異なるカテゴリから2つ以上を組み合わせて使用します。

多要素認証の代表的な方式と例

- パスワード+SMS認証コード

ログイン時にスマートフォンに届く使い捨てコード(ワンタイムパスワード)を入力します。

金融系サービスやネットバンキングでよく使われる方法です。

- パスワード+認証アプリ(TOTP)

Google AuthenticatorやMicrosoft Authenticatorなどの認証アプリを使ってコードを生成する方法で、SMSよりも安全性が高いと言われています。

- パスワード+生体認証

パスワードと顔認証や指紋認証などを組み合わせる方法で、例えばスマートフォンやノートPCなどの生体認証機能がよく使われます。

- セキュリティキー(ハードウェアトークン)

USBやNFC接続の物理キー(例:YubiKey)を使って認証を行う方式です。

高セキュリティが求められる企業や開発者向けの認証手段として利用されています。

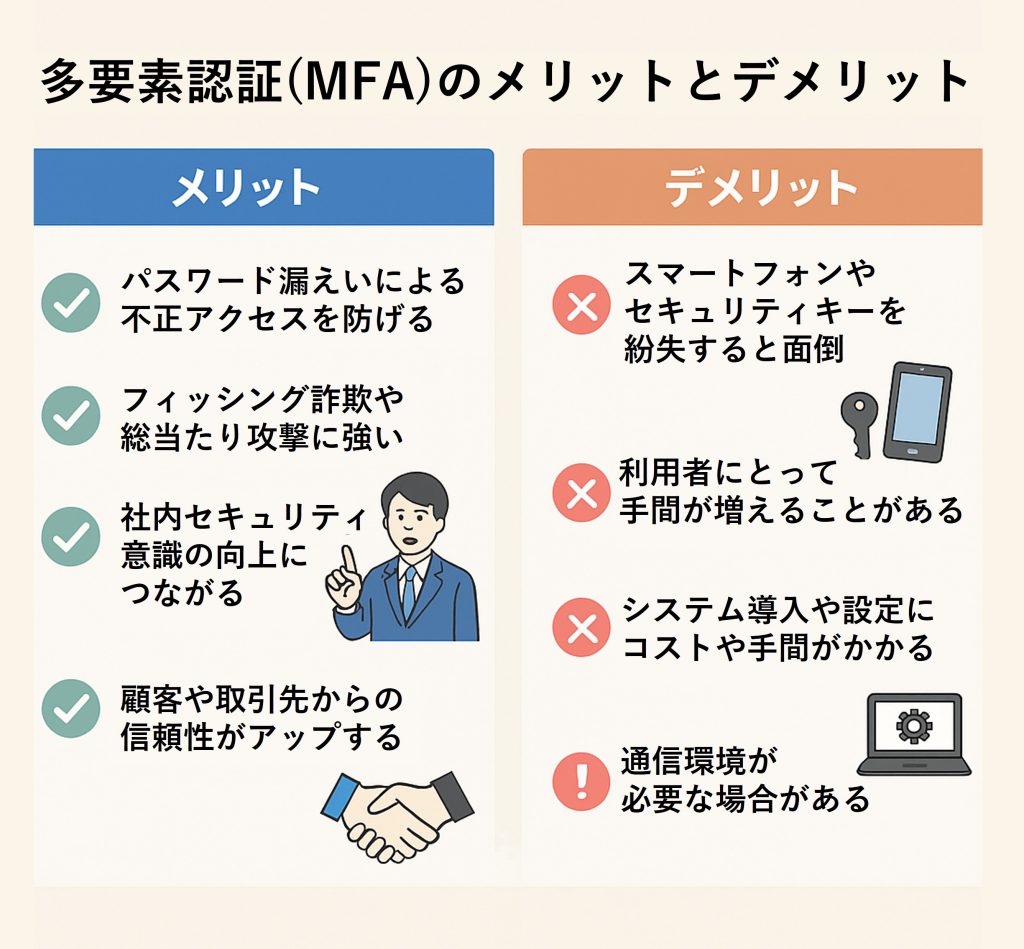

多要素認証(MFA)のメリットとデメリット

多要素認証は非常に便利でメリットも多いですが、デメリットももちろんあります。

ここでは具体的なメリットとデメリットを紹介します。

メリット

- パスワード漏えいによる不正アクセスを防げる

近年、パスワードの流出や使い回しが原因で、アカウントが乗っ取られる事件が増えています。

しかし、MFAを導入すれば、仮にパスワードが流出してももう一つの認証が必要になるため、不正ログインを防止できます

- フィッシング詐欺や総当たり攻撃に強い

多要素認証は、ログインに必要な情報が1つではないため、IDやパスワードを騙し取る「フィッシング詐欺」や「総当たり攻撃(ブルーフォース)」に対しても有効です。

攻撃者がパスワードを突破しても、次の認証が突破できなければログインは不可能です

- 社内セキュリティ意識の向上につながる

多要素認証を導入することで、「セキュリティは自分ごとだ」という意識が社員全体に広がるきっかけになります。

特にテレワークやクラウド活用が広がる中で、「誰がどこからアクセスしても安全な仕組み」を作ることが重要です

- 顧客や取引先からの信頼性がアップする

情報漏えいや不正アクセスを防ぐ体制があることは、取引先や顧客への安心感にもつながります。

特にBtoB企業では、セキュリティ対策がパートナー選定の基準になることもあります

デメリット

- スマートフォンやセキュリティキーを紛失すると面倒

MFAでは、スマートフォンや物理キーなど「持ち物」が必要になるケースが多いため、紛失や故障時には一時的にログインできなくなる可能性があります。

バックアップ用の認証手段を事前に用意しておくと安心です

- 利用者にとって手間が増えることがある

毎回ログインのたびに、コード入力や顔認証が必要になると、「面倒」「時間がかかる」と感じる人もいるかもしれません。

ただし最近は、一度認証すれば一定期間は再認証が不要になる設定など、ユーザビリティも改善されています

- システム導入や設定に一定のコストや手間がかかる

企業でMFAを導入するには、管理者による設定や従業員への周知・サポートが必要となります。

またデバイス購入やサービス加入などにより、コストが増加する可能性が高いです

- 通信環境が必要な場合がある

SMSやアプリ認証などの場合は、インターネットなどの通信環境があることが前提となっています。

ネット環境が悪い場所や出張先などでは、認証に時間がかかることもあるため、オフラインでも使えるバックアップ認証手段を設定しておくと安心です

他のソリューションと組み合わせて、より強固なセキュリティを実現

多要素認証(MFA)は、本人確認を強化する重要な手段ですが、それだけでサイバー攻撃を完全に防ぐことはできません。

近年では、複数のセキュリティ対策を組み合わせる「多層防御」の考え方が注目されています。

ここでは、MFAと特に相性の良い代表的なセキュリティソリューションを紹介します。

MFA × EDR(エンドポイント検出・対応)

EDR(Endpoint Detection and Response)とは、PCやサーバーなどの端末(エンドポイント)の動作を常時監視し、マルウェア感染や不正な動作を検出・対応するセキュリティソリューションです。

MFAで不正ログインのリスクを低減したうえで、EDRを導入することで、社内のPCやサーバーの挙動をリアルタイムで監視できるようになります。

万が一マルウェアに感染した場合でも、EDRが異常な挙動を即座に検知し、自動的に端末を隔離したり、管理者に通知したりすることで、被害を最小限に抑えることができます。

MFAとEDRの併用は、外部からの侵入だけでなく、内部の異常にも素早く対応できる体制を築くのに役立ちます。

MFA × NGFW(次世代ファイアウォール)

NGFW(Next-Generation Firewall)とは、従来のファイアウォール機能に加え、アプリケーションレベルの通信制御や高度な脅威検出が可能なセキュリティ機器です。

MFAでユーザー認証を強化したあとにNGFWを導入することで、ユーザーごとの通信内容やアクセス先をきめ細かく制御できます。

従来型のファイアウォールでは見逃されるような高度な攻撃や不審な通信も、NGFWであればアプリケーション単位で検知・ブロックが可能です。

このように、ユーザー単位での通信の可視化と制御を実現することで、より高精度なセキュリティ対策が可能になります。

MFA × マイクロセグメンテーション

マイクロセグメンテーションとは、ネットワークを細かく分割し、セグメントごとにアクセス制御を行うことで、内部の移動(ラテラルムーブメント)を防ぐセキュリティ手法です。

MFAによって「誰がアクセスするのか」を確認したうえで、マイクロセグメンテーションを導入すれば、「どこにアクセスできるのか」まできめ細かく制御することができます。

たとえ攻撃者が社内ネットワークに侵入したとしても、アクセスできる範囲が限定されていれば、情報漏えいやシステムの乗っ取りなどの被害を最小限に抑えられます。

このような制御は、ゼロトラストセキュリティの基本的な考え方のひとつであり、MFAと非常に相性の良い組み合わせです。

まとめ

多要素認証(MFA)は、本人確認の精度を飛躍的に高める効果的なセキュリティ対策です。

パスワードだけでは守り切れない時代において、MFAは不正アクセスや情報漏えいのリスクを大幅に軽減してくれます。

また、EDR、NGFW、マイクロセグメンテーションなどのソリューションと組み合わせることで、ゼロトラストの考え方に基づいたより強固なセキュリティ体制の構築が可能です。

貴社でも多要素認証を含めた、総合的なセキュリティ強化を検討してみてはいかがでしょうか?

この記事の著者:電巧社セキュリティブログ編集部