「セキュリティインシデントは、ハッカーによるサイバー攻撃でしか起こらない」──そんなイメージを持っていませんか?

実は、多くのインシデントのきっかけは人のミス(ヒューマンエラー)が関係しています。

この記事では、企業でよく起きるヒューマンエラーと、その原因、そして「ヒューマンエラーを前提にしたセキュリティ対策」についてわかりやすく解説します。

ヒューマンエラーとは?

ヒューマンエラーとは、人間の不注意や判断ミスによって起こるエラーのことです。

セキュリティの世界では、攻撃者が人の心理を突く手口を多用しています。

「絶対にミスしない」というのは不可能に近く、むしろミスを前提に備えることが重要です。

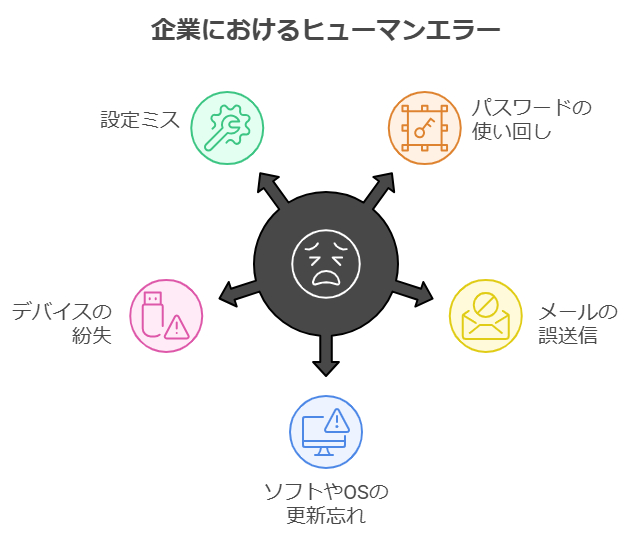

企業でよくあるヒューマンエラー

ヒューマンエラーは、日常業務の中で誰にでも起こり得るものです。

ちょっとした確認不足や習慣の延長線上で発生し、企業全体のリスクにつながるケースも少なくありません。

ここでは企業で起こる代表的な例をご紹介します。

図:電巧社

パスワードの使い回し

多くのシステムを利用する中で、同じパスワードを複数のサービスで使い回してしまうケースがあります。

覚えやすさを優先するあまり、1つが漏えいすると芋づる式に他のシステムまで突破されてしまう危険性が高まります。

メールの誤送信

業務で頻繁に利用するメールは、慣れているからこそ確認不足による誤送信が起こりやすいです。

宛先の選択ミスや添付ファイルの間違いなどが典型例で、顧客情報や社外秘データが外部に流出してしまう原因になります。

ソフトやOSの更新忘れ

パソコンや業務システムのアップデートを「後でやろう」と先延ばしにして、そのまま忘れてしまうことがあります。

セキュリティパッチを適用しないまま放置すると、脆弱性が残り続け、攻撃に利用されるリスクが増大します。

これは個人だけではなく、会社単位でも起こり得るエラーです。

PCやUSBメモリの紛失

外出先や移動中にノートPCやUSBメモリを紛失してしまうケースは後を絶ちません。

暗号化やロックがかかっていなければ、中の業務データが外部に持ち出され、深刻な情報漏えいにつながります。

設定ミス

システムやアプリケーションの設定を誤ったまま運用してしまうことも、ヒューマンエラーの一つです。

アクセス権限を広く与えすぎたり、セキュリティ機能を無効のままにしてしまったりすると、思わぬ形で情報が公開されたり、不正利用につながる恐れがあります。

なぜヒューマンエラーは起きるのか

ヒューマンエラーは「不注意だから起きる」と一言で片付けられがちですが、実際にはさまざまな背景が絡んでいます。

企業で多く見られる原因を詳しく見ていきましょう。

忙しさとプレッシャー

業務に追われると、つい確認を省略してしまいます。

「今日中に送らないといけない」「上司から急ぎで頼まれた」などのプレッシャーがかかると、人は冷静な判断よりも“早く終わらせること”を優先してしまい、結果として誤送信やリンクのクリックといったミスが発生します。

セキュリティ教育の不足

形式的な研修を受けただけでは、日々の業務に結びつかず、セキュリティ教育としては不十分です。

例えば「フィッシングメールに注意」と聞いていても、実際のメールがどんな見た目をしているのか体験していなければ、現場で気づけないのです。

知識と実践が結びついていないことが、多くのミスにつながります。

システムやルールの複雑さ

セキュリティを強化するために仕組みを追加するほど、利用者からすると操作が複雑になります。

「パスワードが覚えられない」「ルールが細かすぎて守りにくい」──こうした状況は、社員がルールを“抜け道”で済ませてしまう温床になります。

結局、複雑さそのものがエラーの原因になるのです。

心理的な油断

人は「自分は大丈夫」と思い込みがちです。

「アップデートしなくても問題ないだろう」

「いつも大丈夫なので、今回はメールアドレスを確認しなくていいか」

こうした油断が、ヒューマンエラーに繋がります。

特に、慣れている作業や日常的なやり取りの中でこそ、人は注意を緩めてしまいますので、注意が必要です。

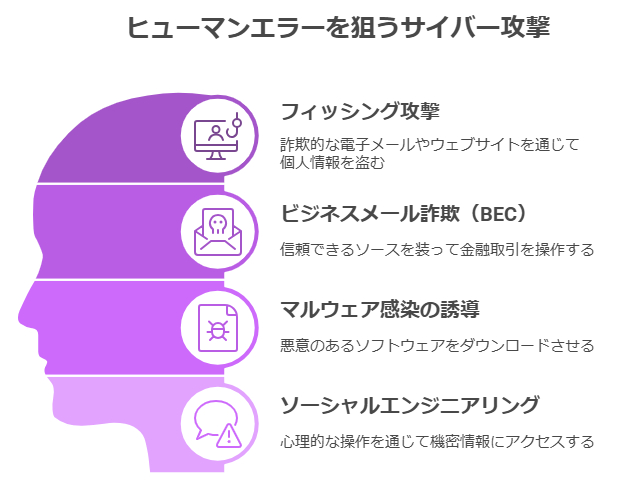

ヒューマンエラーを狙うサイバー攻撃

悪意あるサイバー攻撃者によって、ヒューマンエラーを意図的に誘発される場合もあります。

攻撃者は、偽のメールやサイトなどを使い、人間の注意不足や心理的な隙を巧みに突いてきます。

それは、技術的な防御を突破するよりも、人をだます方が簡単だからです。

代表的な手口を紹介します。

図:電巧社

フィッシング攻撃

「請求書の確認」「アカウントが停止されました」など、緊急性を装ったメールを送り、社員にリンクをクリックさせたり、認証情報を入力させたりします。

返信を急かすことで、冷静に確認できない心理を突いてきます。

ビジネスメール詐欺(BEC)

経営者や取引先になりすまし、「至急振り込みをお願いします」と偽のメールを送る手口。

権威や上下関係への心理的プレッシャーを利用し、冷静な判断を奪います。

マルウェア感染の誘導

「更新してください」「ファイルを開いてください」といった指示を通じて、社員にマルウェアを実行させる攻撃。

「自分が作業を進めるため」と思って操作した結果、内部に侵入されてしまうことがあります。

ソーシャルエンジニアリング

電話やSNSを使い、社員からパスワードや顧客情報を聞き出す攻撃。

人の「善意」や「つい話してしまう心理」を利用する点が特徴です。

このように、攻撃者は人の不注意・油断・心理を最大の突破口として狙っているのです。

だからこそ、教育やルール整備だけでなく、「人がだまされても被害を最小化できる環境」を整えることが不可欠になります。

企業ができる具体的な対策とは?

ヒューマンエラーは、教育・仕組み・技術の三本柱を組み合わせることで、現実的かつ効果的にリスクを減らせます。

1. 教育 ― 意識を高める

社員一人ひとりが「自分も狙われている」という意識を持つことが出発点です。

教育を通じて「気をつける習慣」を浸透させることが重要です。

- 定期的なセキュリティ研修

- 疑似フィッシング訓練

- 実際の業務に即した誤送信や情報漏えいの事例紹介

2. 仕組み ― 人に依存しすぎない環境づくり

人の注意力だけに頼らず、仕組みでカバーします。

「忘れても、見落としても、仕組みが守ってくれる」環境をつくることがポイントです。

- メール誤送信防止機能や送信前チェック

- MFA(多要素認証)で不正ログインを防止

- EDRで不審な挙動を検知・対応

- シンプルで守りやすいルール整備

3. 技術 ― ミスを前提に被害を最小化する

最新のセキュリティ概念や技術で、ヒューマンエラーが起きても大事故にならない体制を整えます。

「人は必ずミスをする」という現実を受け入れ、そのうえで被害を広げない工夫を施すのが、現代のセキュリティ対策の考え方です。

- ゼロトラストの概念を取り入れて、社員であっても常に認証・検証し、「思い込み」による隙を排除

- マイクロセグメンテーション技術で、業務に不必要なアクセスを制限することで、万が一侵入された際の被害拡大も防ぐ

「マイクロセグメンテーション技術」は、まだ新しく、聞き慣れない方も多いかと思います。

弊社セキュリティ・アナリストがマイクロセグメンテーションを

解説したレポートを無料でダウンロードできますので、

ぜひご活用ください

まとめ

ヒューマンエラーは、どんなに注意していても完全に防ぐことはできません。

忙しさや慣れ、心理的な油断といった要因が重なれば、誰にでも起こり得るものだからです。

だからこそ重要なのは、教育・仕組み・技術の三本柱でリスクを減らすことです。

社員教育を通じて意識を高め、仕組みで人の操作をカバーし、さらにマイクロセグメンテーションといった最新技術で「ミスをしても被害を最小化できる環境」を整える。

こうした取り組みを積み重ねることで、企業は「ヒューマンエラー」をケアしながら、より強固で安心できるセキュリティ体制を築くことができるのです。

弊社では、マイクロセグメンテーションソリューション『ColorTokens Xshield』を取り扱っております。

PCやサーバーごとに細かく分割・分離し、アクセス権限を最小限にすることで、

ランサムウェアによる侵害が起こっても、他の端末への拡散を阻止して被害を最小化できます。

詳細は、ColorTokens公式サイトからお問い合わせください。

この記事の著者:電巧社セキュリティブログ編集部