日本政府は、2024年12月17日、第7次エネルギー基本計画の原案を公表し、2040年に向けた日本のエネルギー政策の新たな方向性を示しました。

この「エネルギー基本計画」とは、一体どういったものなのでしょうか?

本記事では、概要から、中小企業が注目すべきポイント、具体的な取り組み方法までをわかりやすく解説します。

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

エネルギー基本計画とは?

エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本法に基づき政府が策定する、日本のエネルギー政策の基本的な方向性を示す計画です。

この計画は、日本のエネルギーに関する全ての政策の土台となる重要な指針となっています

エネルギー基本計画の背景と重要性

気候変動への対策

エネルギー基本計画は、地球温暖化防止やエネルギー安全保障を目的として作成されました。

世界的なカーボンニュートラルの動きに対応するため、日本でも温室効果ガス削減に向けた具体的な目標が設定されています。

企業活動への影響

エネルギー基本計画を基にした政策は、企業に省エネや再生可能エネルギーの導入を促し、脱炭素社会への移行を加速します。

また、環境に配慮した経営を行う企業は、社会的信頼を獲得しやすく、競争力を高めることができます。

具体的なエネルギー基本計画の概要

エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本法に基づき、少なくとも3年ごとに見直しを行うことが義務付けられているため、時代に合わせた基本計画が策定されます。

ここでは「第6次エネルギー基本計画」と「第7次エネルギー基本計画」の概要について解説します。

第6次エネルギー基本計画

現在は、2021年10月22日に閣議決定された第6次エネルギー基本計画が指針となっています。

2050年のカーボンニュートラル実現と2030年度の温室効果ガス排出削減目標達成に向けた具体的な道筋を示しています。

【主なポイント】

2050年カーボンニュートラルの実現

日本は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指しています。

2030年度削減目標の強化

2013年度比で温室効果ガスを46%削減し、さらに50%の高みを目指す挑戦を続けるとしています。

再生可能エネルギーの主力電源化

再生可能エネルギーの導入拡大を推進し、2030年度には電源構成に占める再生可能エネルギーの比率を36%~38%とする目標を掲げています。

原子力の活用

安全性を最優先に、原子力発電を一定の割合で維持し、電源構成の20%~22%を担うとしています。

化石燃料からの脱却

石炭火力発電の比率を削減し、非効率な石炭火力発電所のフェードアウトを進める方針です。

この計画は、日本のエネルギー需給構造が抱える課題を克服し、エネルギーの安定供給、安全性、経済効率性、環境適合(S+3E)の視点から総合的なエネルギー政策を推進することを目的としています。

中小企業にとって、この計画に沿った省エネや再生可能エネルギーの導入は、エネルギーコストの削減や企業価値の向上につながる重要な取り組みとなります。

第7次エネルギー基本計画

では、先日発表された「第7次エネルギー基本計画」の原案の概要はどうなっているのでしょうか?

【主なポイント】

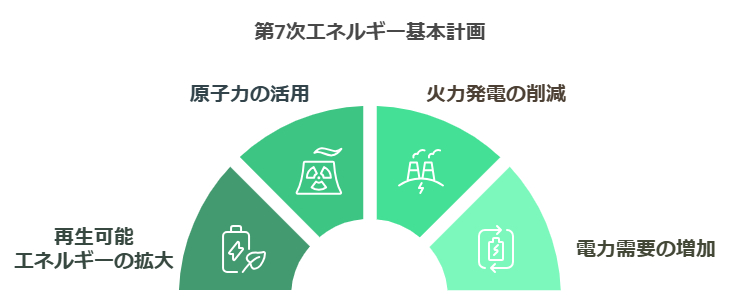

再生可能エネルギーの拡大

2040年度の電源構成において、再生可能エネルギーの比率を40~50%に引き上げ、最大の電源と位置付けています。

内訳として、太陽光が22~29%、風力が4~8%とされています。

原子力の活用

原子力発電の比率を約20%と維持し、再生可能エネルギーとともに最大限活用する方針が示されています。

これに伴い、従来の「可能な限り原発依存度を低減する」という文言は削除されました。

火力発電の削減

火力発電は30~40%程度に削減し、特に液化天然ガス(LNG)火力を「移行電力」として位置付け、エネルギー転換期の安定供給を支える役割を担うとしています。

電力需要の増加

2040年度の電力需要は、デジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)の進展に伴い、2023年度比で約20%増加すると見込まれています。これに対応するため、脱炭素電源の確保が強調されています。

この計画は、エネルギー危機にも耐えうる強靭なエネルギー需給構造への転換を目指し、徹底した省エネルギーや製造業の燃料転換、再生可能エネルギーや原子力の最大限活用を推進することを目的としています。

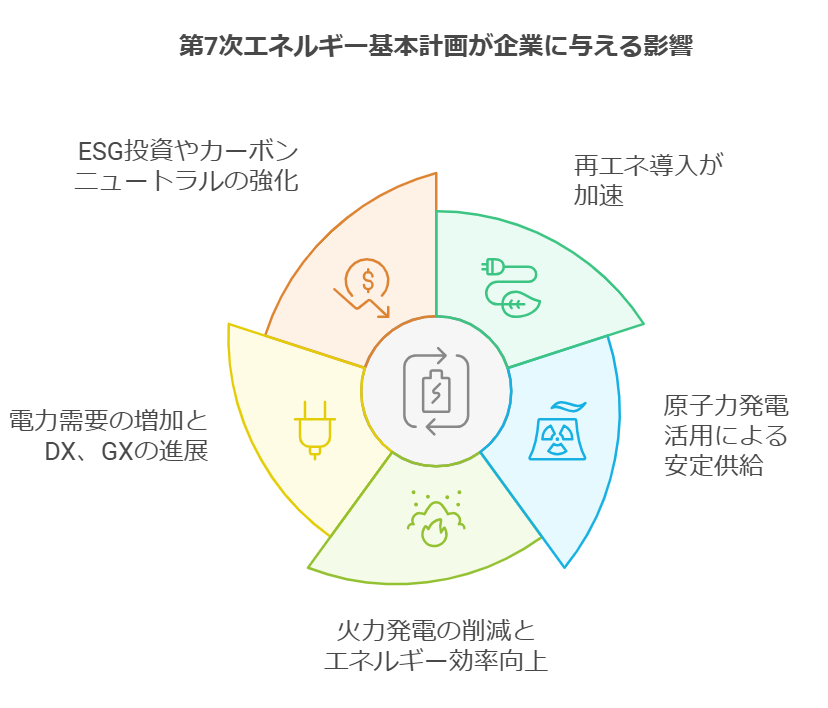

第7次エネルギー基本計画が企業に与える影響

今後第7次エネルギー基本計画が閣議決定された際、企業活動にどういった影響を与える可能性があるのでしょうか?

以下の5つの影響が考えられます。

➊再生可能エネルギーの導入が加速

コスト競争力の向上

再生可能エネルギーの比率が高まることで、企業は安定的かつ安価なクリーンエネルギーを利用できる機会が増加します。

特に、自社で太陽光や風力発電設備を導入する企業にとっては、長期的な電力コスト削減が期待されます。

エネルギー調達の条件変更

大企業を中心に、取引先に脱炭素対応を求める動きが強まる可能性があります。

これにより、中小企業も再生可能エネルギーを活用した生産体制を整える必要性が増すでしょう。

➋原子力発電の活用による安定供給

電力価格の安定

原子力発電の維持により、電力供給の安定が図られることで、エネルギー価格の乱高下を抑える効果が期待されます。

これにより、エネルギーコストの予見可能性が向上し、企業の計画的な経営がしやすくなるでしょう。

社会的な議論への対応

原子力活用に伴う賛否の分かれる議論に企業としての姿勢を明確化する必要が出てくる場合があります。

環境対応の一環として、どのエネルギー源を重視するかが経営戦略に影響を与えるでしょう。

➌火力発電の削減とエネルギー効率の向上

化石燃料依存企業へのコスト負担増加

石炭や天然ガスに依存している企業では、化石燃料削減の動きに伴い燃料費の高騰や炭素税の導入によるコスト増が予想されます。

これにより、エネルギー効率化や再エネへの転換を急ぐ必要があるでしょう。

省エネルギー対策の重要性

政府が掲げる徹底した省エネ方針により、企業の省エネ努力が取引先や社会からの評価に直結します。

省エネルギー技術や設備の導入が競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

➍電力需要の増加とGX・DXの進展

デジタル化による電力需要の増加

デジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)の進展により、データセンターやITインフラへの電力需要が増加します。

IT活用を進める企業はエネルギー効率の高い電源選択が求められます。

GX対応型企業への期待

環境配慮型製品やサービスを提供する企業が社会的信頼を獲得しやすくなります。GXをビジネスのチャンスと捉える企業は、新しい市場や顧客層へのアプローチが可能です。

➎ESG投資やカーボンニュートラルの強化

投資家や市場からの期待

ESG投資の拡大により、脱炭素社会への貢献が評価される企業は資金調達が有利になります。

特に、再エネやカーボンニュートラル技術を活用する企業が投資家の注目を集めるでしょう。

カーボンフットプリントの開示義務化の可能性

温室効果ガスの排出量削減が企業に求められる中、カーボンフットプリントの透明性が取引条件として重要視される可能性があります。

これに対応するためのデータ収集や報告体制の整備が必要です。

まとめ

エネルギー基本計画は、企業にとって、単なる政策以上の意味を持つ重要な指針です。

「第6次エネルギー基本計画」の目標に基づき、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー技術を活用することは、エネルギーコスト削減と競争力向上につながります。

また、「第7次エネルギー基本計画」の示す新しい指針は、2040年に向けた長期的なエネルギー戦略のヒントを提供してくれます。

特に、再生可能エネルギーの比率拡大や、GX・DXに伴う電力需要の増加への対応は、企業が新たな成長の機会をつかむための大きな要素となります。

一方で、再エネ関連の設備投資などでコストが増加する可能性があります。

これらを踏まえ、企業は今後のエネルギー政策の動向を注視しつつ、自社の持続可能な経営を目指した取り組みを進めることが求められます。

持続可能な未来を築くため、一歩ずつ着実に行動を始めていきましょう。

【参考サイト】

・資源エネルギー庁┃エネルギー基本計画について

・資源エネルギー庁┃エネルギー基本計画(原案)の概要 など

中小企業にも脱炭素経営を!

脱炭素経営は、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化と持続可能な成長につながる重要な経営戦略です。

長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

ぜひこの機会に、貴社も脱炭素経営を始めませんか?

当社では、企業が脱炭素経営に取り組む第一歩として、創エネや省エネを実現する脱炭素サポート商品を取り揃えております。

また、これから脱炭素経営を始めたい中小企業様に向けた、7ステップでできるアクションプランの資料もご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。