近年、脱炭素やカーボンニュートラルといった環境用語をよく耳にしますが、「カーボンバジェット」という用語をご存知でしょうか?

「カーボンバジェット」は、気候変動を抑えるためにこれから排出できるCO2の“残り枠”を示す重要な指標として使われています。

この記事では、カーボンバジェットの基本概念や計算方法、実際の数値や現実とのギャップについてわかりやすく解説します。

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

カーボンバジェットとは?

カーボンバジェット(Carbon Budget)とは、「これ以上出してはいけないCO2の残量」のことです。

たとえば、地球の平均気温の上昇を1.5℃以内に抑えるには、世界全体で排出できるCO2の量に限りがあります。

この「CO2の上限」をあらかじめ定めておき、予算のように管理しながら気候変動を抑えていこうというのが、カーボンバジェットの基本的な考え方です。

計算方法

カーボンバジェットは、本来は最新の気候モデルや観測データに基づいて科学的に計算されるものですが、基本的な考え方はとてもシンプルです。

計算イメージ

カーボンバジェット = 排出できるCO₂の上限 − すでに排出したCO₂の量

たとえば、地球の気温上昇を「1.5℃以内」に抑えるという目標を立てた場合、次のようなステップで考えます:

- 温度上昇の目標値を決める(例:1.5℃以内)

- この目標を守るために、世界全体で排出できるCO₂の上限量を気候モデルから推定する

- すでに排出されたCO₂の量(産業革命以降の累積量)を確認する

この排出上限から過去の排出量を差し引いた「残りのCO₂排出枠」が、今後私たちが使えるカーボンバジェットになります。

実際のカーボンバジェットはどのくらい?

パリ協定(2015年) では、地球の気温上昇を産業革命前と比べて「2℃未満」、可能ならば「1.5℃以内」に抑える という目標が設定されました。

その目標数値と達成する確率ごとに、カーボンバジェットが設定されています。

目標ごとのカーボンバジェット

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書(AR6)によると、以下のような推定値が示されています。

| 目標 | 残りのカーボンバジェット(GtCO2) |

| 1.5℃以内(50%以上の確率で達成) | 約500 GtCO2 |

| 2.0℃以内(83%の確率で達成) | 約900 GtCO2 |

| 2.0℃以内(67%以上の確率で達成) | 約1150 GtCO2 |

1GtCO2 =二酸化炭素10億トン

出典:環境省│IPCC 第6次評価報告書の概要 ‐総合報告書‐

そして、今後追加の削減対策を講じない場合、2050年までに1.5℃以内のカーボンバジェットである500GtCO2を超える確率が高いと予測されています。

実際の目標には届かずに排出ギャップが出ることも

カーボンバジェットの考え方は、「これ以上排出できないCO2の残量」が限られているというものでした。

しかし現実には、その目標を守るために必要な削減量と、実際に各国が約束している削減量に“差”があることが問題になっています。

この差のことを「排出ギャップ」と呼びます。

排出ギャップとは?

排出ギャップ(Emissions Gap)とは、各国が掲げている温室効果ガスの削減目標と、1.5℃や2℃の気温上昇目標を達成するために必要な削減量とのズレのことです。

たとえば、国連環境計画(UNEP)が発表している「排出ギャップ報告書」では、

「各国が現在の目標をすべて達成しても、1.5℃目標には届かない」

と警鐘が鳴らされており、こちらのデータでもカーボンバジェットを超えてしまう可能性が高いと報告されています。

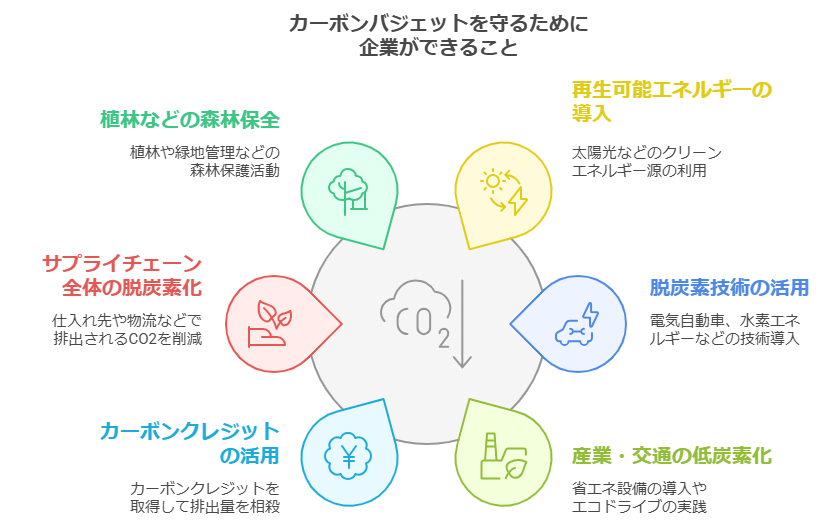

カーボンバジェットを守るために企業ができること

カーボンバジェットをオーバーしないためには、二酸化炭素の排出量を削減し、吸収量を増やす取り組みを行うことが必要です。

ここでは、企業としてできる具体的なアクションに注目して紹介します。

具体的な取り組み

・再生可能エネルギーの導入

太陽光発電・風力発電・水力発電などの活用を増やすことで、電力の脱炭素化を進めます。

特に自家消費型太陽光発電の導入は、電気料金の削減にもつながります。

・脱炭素技術の活用

EV(電気自動車)、水素エネルギー、CCUS(炭素回収・貯留技術)などの技術を取り入れ、事業活動のCO2排出を減らします。

・産業・交通の低炭素化

省エネ設備の導入や、社用車のEV化、エコドライブの推進などにより、日々の業務に伴う排出量を抑えます。

・森林保全・植林の支援や参加

自社で緑地を管理したり、植林活動に参加したり、森林保全団体への寄付を行うことによって、CO2の吸収源を増やすことができます。

・サプライチェーン全体の脱炭素化

自社だけでなく、仕入れ先や物流などの取引先とも連携し、製品のライフサイクル全体でのCO₂排出を削減します。

・カーボンクレジットの活用

森林保全や再生可能エネルギー事業などに投資することで、カーボンクレジット(排出削減量)を取得し、自社の排出量を相殺することが可能です。中小企業でも参加できる仕組みが増えてきています。

まとめ

地球温暖化を防ぐために排出できるCO2の“限られた予算”をあらわすカーボンバジェットを守るために、企業は今後より積極的な行動が求められてきます。

まずは自社の排出量を可視化し、できる箇所から削減の取り組みを始めることで、地球に優しい経営「脱炭素経営」を実践する第一歩を踏み出しましょう!

【参考サイト】

・国立研究開発法人 国立環境研究所│カーボン・バジェットとは? など

中小企業にも脱炭素経営を!

脱炭素経営は、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化と持続可能な成長につながる重要な経営戦略です。

長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

ぜひこの機会に、貴社も脱炭素経営を始めませんか?

当社では、企業が脱炭素経営に取り組む第一歩として、創エネや省エネを実現する脱炭素サポート商品を取り揃えております。

また、これから脱炭素経営を始めたい中小企業様に向けた、7ステップでできるアクションプランの資料もご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。