地球温暖化の進行を食い止めるために、二酸化炭素(CO2)排出削減の技術が求められています。

その中でも「CCUS」は、排出されたCO2を回収し、再利用または貯留することで大気中への排出を防ぐ先進的な手法として注目されています。

本記事では、CCUSの仕組み、メリットと課題、そしCO2を回収するCCSやCDRといった技術との違いについて詳しく解説します。

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

CCUSとは?

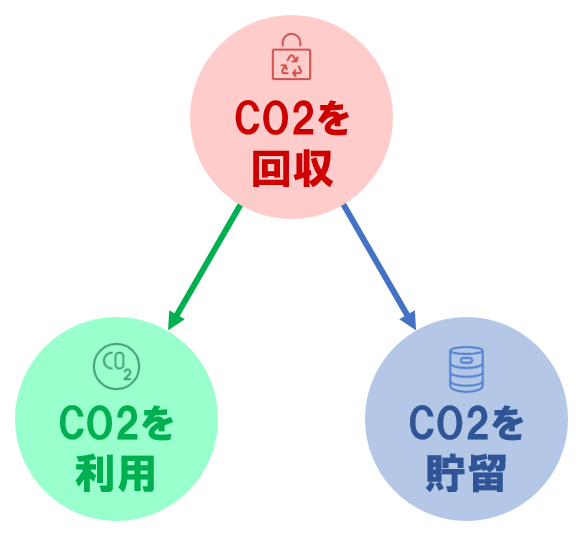

CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage)とは、CO2を回収(Capture)し、それを利用(Utilization)または貯留(Storage)する技術のことです。

発電所や工場などから排出されるCO2を削減し、地球温暖化の進行を抑えることを目的としています。

CCUSは、以下の3つの要素から成り立っています。

1. CO2を回収(Capture)

工場や発電所などの排出源からCO₂を分離・回収する技術。主な方法として以下の3つがあります。

- 燃焼後回収(Post-combustion):燃焼後の排ガスからCO2を吸収・分離する方法。

- 燃焼前回収(Pre-combustion):燃焼前に燃料を処理し、CO2を取り除く方法。

- 酸素燃焼回収(Oxy-fuel combustion):純酸素で燃料を燃焼させ、高濃度のCO2を分離しやすくする方法。

2. CO2を利用(Utilization)

回収したCO2を産業用途で活用する技術。主な利用方法には以下があります。

- 化学品の原料:CO2を合成燃料やプラスチックの原料として利用。

- 食品・飲料:炭酸飲料の製造や農業用温室のCO2供給。

- コンクリート強化:CO2をセメントに吸収させることで強度を向上させる。

- バイオ燃料の生産:CO2を藻類の培養に利用し、バイオ燃料を生成。

3. CO2を貯留(Storage)

回収したCO2を地下に貯留し、大気への排出を防ぐ技術。主な方法として以下があります。

- 地中貯留(Geological Storage):枯渇油田や帯水層にCO2を圧入して長期間封じ込める。

- 海洋貯留(Ocean Storage):深海にCO2を溶解させる方法(現在は環境影響の懸念があるため慎重に検討中)。

CCUSのメリットと課題

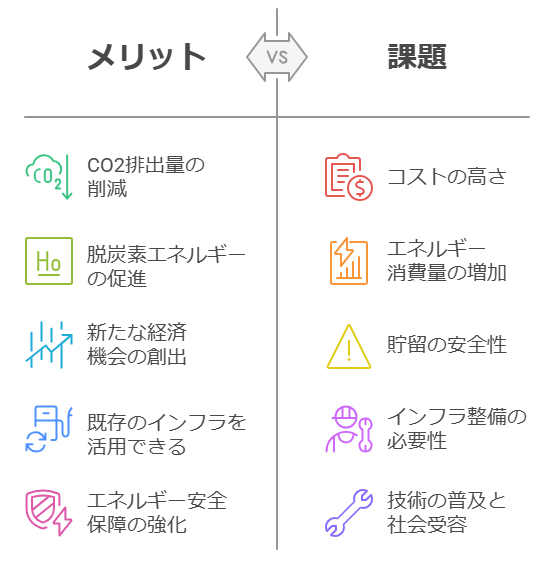

CCUSの導入には多くのメリットがある一方で、克服すべき課題も存在します。

ここでは、CCUSのメリットと課題について詳しく解説します。

CCUSのメリット

1. CO2排出量の削減

- 火力発電所や製鉄所などの大規模排出源からCO2を回収することで、温室効果ガスの排出を抑制できる

- 環境規制が厳しくなる中で、排出削減義務を果たす手段となる

2. 脱炭素エネルギーの促進

- CCUSを活用することで、水素製造時に排出されるCO2を回収・貯留し、ブルー水素の生産が可能となる

- 化石燃料依存から再生可能エネルギーへの移行をサポートしながら、短期的な脱炭素化を実現

3. 新たな経済機会の創出

- CO2を活用する技術(カーボンリサイクル)が発展すれば、化学品や燃料、コンクリート製造などの新市場が生まれる

- 企業のカーボンクレジット取引の可能性が広がり、経済的なインセンティブが生まれる

4. 既存のインフラを活用できる

- すでにある化石燃料ベースの産業に適用でき、急激な構造転換を伴わずに脱炭素化を進められる

- 地下貯留技術は、枯渇した油田やガス田を再利用する形で活用できる

5. エネルギー安全保障の強化

- 再生可能エネルギーの普及には時間がかかるが、CCUSを併用することでエネルギー供給の安定性を確保

- 国内でのCO2削減技術が発展すれば、エネルギー輸入依存度の低減につながる

CCUSの課題

1. コストの高さ

- CO2の回収・輸送・貯留にかかるコストが高く、商業的な採算が取りにくい

- 政策的な支援やカーボンプライシング(炭素税・排出権取引)の導入が求められる

2. エネルギー消費量の増加

- CO2の分離・回収プロセスには大量のエネルギーが必要であり、化石燃料による発電と組み合わせる場合、逆に排出が増加する可能性がある

3. 貯留の安全性

- 地下貯留(Geological Storage)の場合、長期的なCO2漏洩のリスクがあるため、監視が不可欠

- 地震などの自然災害が貯留サイトに与える影響も考慮する必要がある

4. インフラ整備の必要性

- CO2を輸送するためのパイプラインや貯留施設が十分に整備されていないため、大規模導入には時間と投資が必要

- 地域ごとに適切な貯留地が確保できるかが課題となる

5. 技術の普及と社会受容

- CCUSの実用化は進んでいるが、大規模な普及にはさらなる技術開発が必要

- 一部では「CO2を回収することで、化石燃料の使用を正当化する」との批判もあり、社会的な理解を得ることが重要

CCUSの最新動向

CCUSは、国際的な気候変動対策の重要技術として注目されており、多くの国で政策支援や実証プロジェクトが進行中です。

G7・COP28での議論

G7や国連気候変動会議(COP28)では、CCUSの推進が議題に挙がり、CO2排出削減の主要な手段として採用が進められています。

参考:資源エネルギー庁┃2024年のG7は、脱炭素政策のさらなる加速と拡大で合意

日本の取り組み

日本では「グリーンイノベーション基金」を活用し、CCUS技術の開発・実証が進められています。

特に、石油・ガス業界や製鉄業界などのCO2排出量が多い産業での導入が期待されています。

CCUSとCCS・CDRの違い

CCUSと似た技術で、CCSとCDRというものがありますが、どういった違いがあるのでしょうか?

CCUSとCCSの違い

CCS(Carbon Capture and Storage:炭素回収・貯留)とは、発電所や工場などの排出源から二酸化炭素(CO2)を回収し、地下に貯留して大気への排出を防ぐ技術です。

CCUSとCCSの主な違いは、回収したCO2の処理方法にあります。

- CCS(Carbon Capture and Storage):CO2を回収し、そのまま地下に貯留する

- CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage):CO2を回収し、貯留するだけでなく、産業用途に再利用する

CCUSはCO2を資源として活用することで、産業の発展や経済的なメリットを生む可能性があります。

一方で、CCSは完全に貯留することでCO2排出を削減するシンプルな手法ですが、長期的な監視と管理が必要になります。

CCUSとCDRの違い

CDR(Carbon Dioxide Removal:二酸化炭素除去)とは、大気中にすでに存在するCO2を直接除去し、削減する技術のことです。

CCUSとの違いは、CO2の回収箇所にあります。

- CCUS:発電所や工場などの特定の排出源からCO2を回収し、利用または貯留する

- CDR:大気中にすでに拡散したCO2を直接回収し、貯留または活用する

CCUSは特定の産業の脱炭素化に寄与するのに対し、CDRは過去の排出も含めた大気中のCO2削減に焦点を当てています。

したがって、CCUSは短期的な排出削減手段として、CDRは長期的な気候変動対策として位置づけられます。

まとめ

CCUSは、温室効果ガスであるCO2を回収し、再利用または安全に貯留することで排出を削減する有力な技術です。

これにより、発電や製造業の脱炭素化を促進し、再生可能エネルギーの普及とともに持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。

しかし、コストやインフラ整備、安全性などの課題もあり、技術開発や政策支援が不可欠です。

また、CCUSはCCS(炭素回収・貯留)やCDR(大気中のCO2除去)といった他の技術とも補完し合いながら、脱炭素社会の実現に向けた多様なアプローチの一環として発展していくと考えられます。

今後の技術革新や国際的な取り組みに注目しましょう。

【参考サイト】

・資源エネルギー庁┃知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる「CCUS」

・資源エネルギー庁┃知っておきたいエネルギーの基礎用語〜大気中からCO2を除去する「CDR(二酸化炭素除去)」 など

中小企業にも脱炭素経営を!

脱炭素経営は、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化と持続可能な成長につながる重要な経営戦略です。

長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

ぜひこの機会に、貴社も脱炭素経営を始めませんか?

当社では、企業が脱炭素経営に取り組む第一歩として、創エネや省エネを実現する脱炭素サポート商品を取り揃えております。

また、これから脱炭素経営を始めたい中小企業様に向けた、7ステップでできるアクションプランの資料もご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。