近年、猛暑・豪雨・台風・干ばつなど、私たちの暮らしや仕事に影響を及ぼす異常気象が増え続けています。

「地球温暖化」はもはや未来の話ではなく、今まさに現実として、世界中でさまざまな被害をもたらしているのです。

こうした気候の変化にどう立ち向かうか? その答えのひとつが、「気候レジリエンス」という考え方です。

本記事では、気候レジリエンスの基本から必要性、そして企業として取り組める具体的な行動までをわかりやすく解説していきます。

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

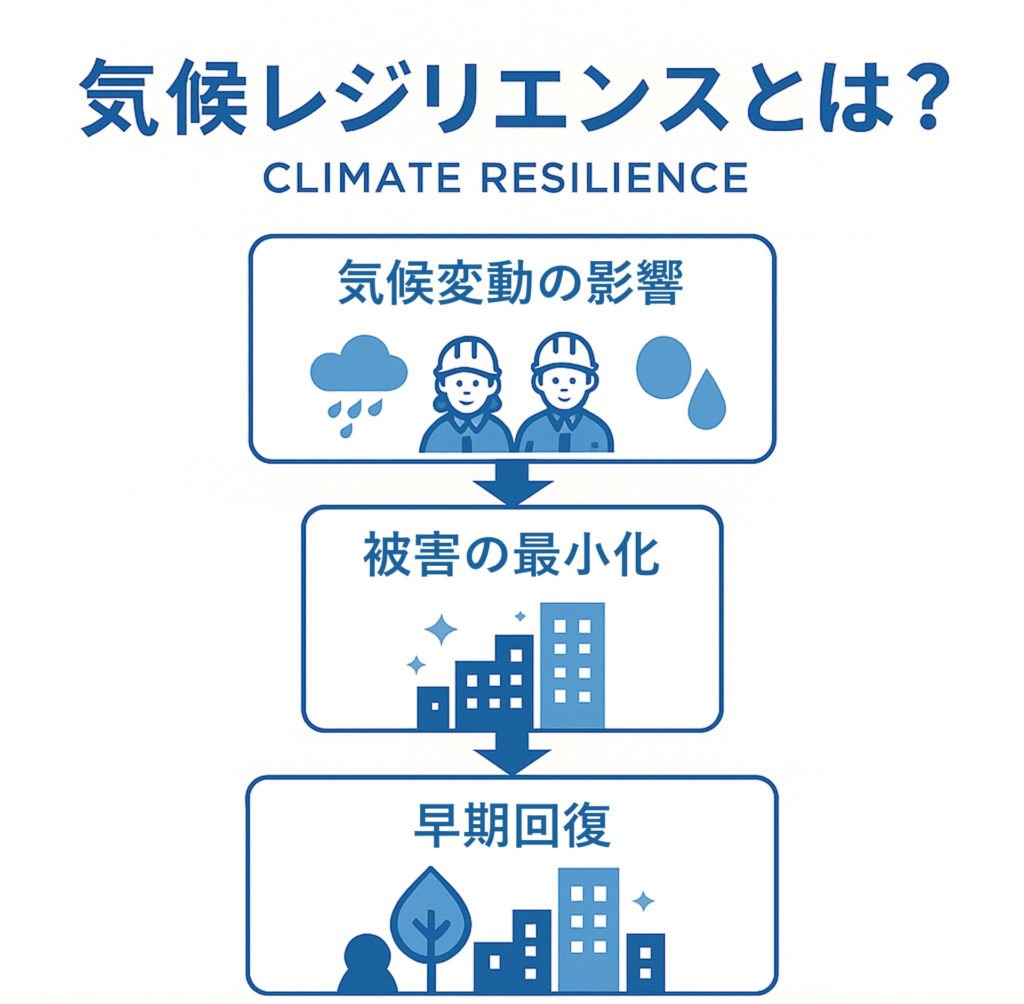

気候レジリエンスとは?

気候レジリエンス(Climate Resilience)とは、気候変動による影響に柔軟に対応し、被害を最小限にとどめて、素早く回復できる力を意味します。

そして最終的に「被害に強く、打たれ強い企業・地域・社会をつくる」ことが、気候レジリエンスの目標となります。

この言葉の元になっている「レジリエンス(resilience)」は、もともと生態学や心理学などで使われていた「外的なショックからの回復力」を意味します。

それが2000年代以降、気候変動への適応や災害への備えといった意味でも使われるようになり、国連や世界銀行などの国際機関でも広く取り上げられるようになりました。

なぜ今、レジリエンスが必要なのか?

ここ数年、世界各地で気候変動による自然災害が激化しています。

猛暑や豪雨、洪水、干ばつ、森林火災などの頻度と被害規模は、以前と比べて明らかに増加しており、生活や経済活動に深刻な影響を与えています。

こうした状況の中で、単に「災害から守る」だけでなく、「どう適応し、生き抜くか」が、個人・地域・企業・国家すべてにとっての共通課題となっています。

従来のインフラや社会の仕組みは、過去の気候を前提に設計されてきたため、今後も続く異常気象に対応するには、より柔軟で強靭な構造への転換が求められます。

特に都市部の集中化や、グローバルなサプライチェーンの複雑化が進む中で、一つの災害が波及的に多くの人や地域に影響を及ぼすリスクも高まっています。

そのため、気候レジリエンスは今や防災対策にとどまらず、持続可能な社会や経済を構築するための基盤として注目されています。

気候レジリエンスを高めるとどう変わる?

気候レジリエンスを高めることは、災害や異常気象に対する「守りの力」だけでなく、「日常の暮らしや社会活動の安定」を支える力にもなります。

たとえば、洪水に備えたインフラ整備や熱波に強い住環境の整備は、人々の命や健康を守るだけでなく、経済的損失の回避にもつながります。

また、回復力のある地域社会では、災害時の助け合いや情報共有もスムーズになり、被害を最小限に抑えながら早期に日常を取り戻すことができます。

教育や医療、交通などの重要な公共サービスも安定して提供できるため、社会全体のレジリエンスが高まれば、国や地域の持続可能性が大きく向上します。

そして企業にとっても、気候レジリエンスの強化は「事業の安定性」「顧客や取引先からの信頼」「新たなビジネスチャンス」の創出につながる重要な経営課題となっています。

自然災害への備えや回復力のある体制づくりは、今後の企業価値を左右する鍵になるでしょう。

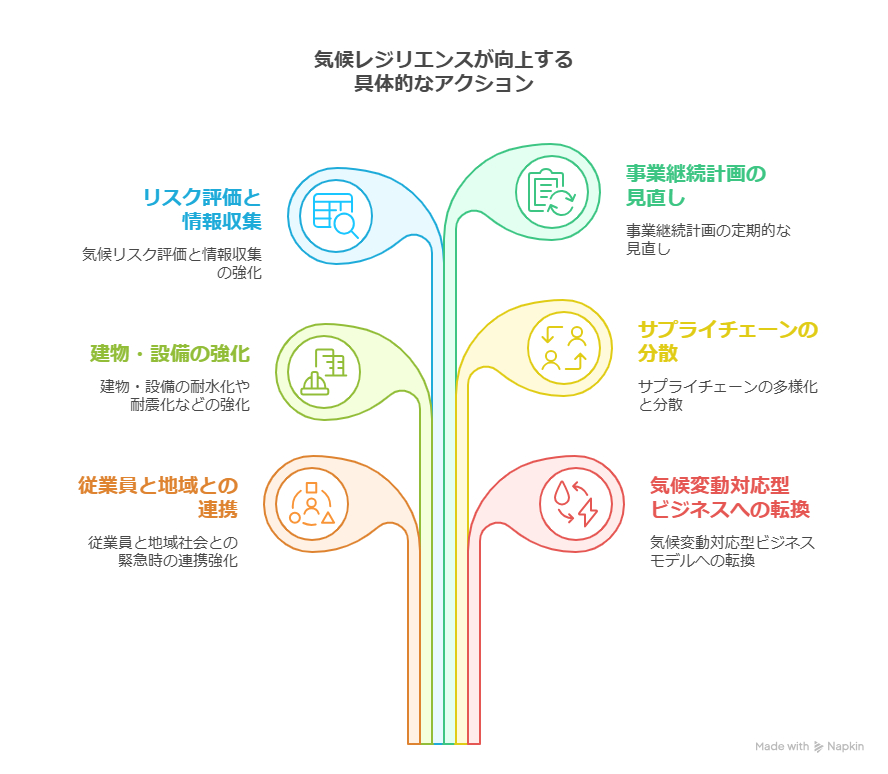

企業ができる気候レジリエンス向上へのアクション

では、企業はどのような取り組みで気候レジリエンスを高められるのでしょうか?

ここでは、実践的な6つの視点をご紹介します。

1. リスク評価と情報収集

自社の立地や事業が、どんな気候リスクにさらされているかを知るところから始めましょう。

ハザードマップや気象データ、TCFD(気候関連財務情報開示)などが役立ちます。

2. 事業継続計画(BCP)の見直し

災害時にも従業員の安全や電力などのライフラインや供給体制を守れるよう、BCPをアップデートしましょう。

テレワーク体制やデータのクラウド化、代替サプライヤーの確保に加えて、停電時でも業務を継続できるよう、太陽光発電や蓄電池などの非常用電源の導入も検討すると効果的です。

3. 建物・設備の強化

豪雨や浸水に備えて設備を見直すほか豪雨や浸水などの自然災害に備えて、建物や設備の脆弱性を点検し、必要に応じて耐水化や耐震化を進めましょう。

また、断熱材の導入や屋上緑化、遮熱塗装など、気候変動に適応するための工事も、快適な職場環境の維持やエネルギー負荷の軽減に有効です。

4. サプライチェーンの分散

仕入先や製造拠点が気候リスクの高い地域に集中していないかを点検し、複数化や地元調達への切り替えも視野にいれましょう。

5. 従業員と地域との連携

避難マニュアルや安否確認システムの整備など、従業員を守る体制づくりも大切です。

地域の自治体や企業との連携も、緊急時には力になります。

6. 気候変動対応型ビジネスへの転換

例気候変動に対応するための技術やサービスへの需要は今後さらに高まると予想されています。

例えば、省エネ製品や災害対応用品の開発、再生可能エネルギー関連機器の提供、防災支援サービスの展開など、「レジリエンスを提供する側」に回ることで、新たな市場機会を掴むことも可能です。

まとめ

気候レジリエンスとは、単なる防災や危機管理を超えた、未来の安心と持続可能性を支える重要な力です。

自然災害がいつ起きてもおかしくない今の時代において、「柔軟に備え、すばやく回復する力」を持つことは、すべての人・組織に求められています。

特に企業にとっては、気候レジリエンスの向上が事業の安定・信頼性の確保・競争力の強化につながるだけでなく、ESG経営やサステナビリティの実現にも欠かせない要素となっています。

そしてレジリエンスの強化と並行して、これ以上気候変動を深刻化させないためにも、温室効果ガスの削減や脱炭素化の取り組みを進めていくことが重要です。

気候レジリエンスとカーボンニュートラル、両方を兼ね備えた新しい未来を築いていきましょう。

【参考サイト】

・国際農研(JIRCAS)│1184.気候変動におけるレジリエンスの構築 など

中小企業にも脱炭素経営を!

脱炭素経営は、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化と持続可能な成長につながる重要な経営戦略です。

長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

ぜひこの機会に、貴社も脱炭素経営を始めませんか?

当社では、企業が脱炭素経営に取り組む第一歩として、創エネや省エネを実現する脱炭素サポート商品を取り揃えております。

また、これから脱炭素経営を始めたい中小企業様に向けた、7ステップでできるアクションプランの資料もご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。