近年、カーボンニュートラルやネットゼロといったキーワードが注目を集めるなかで、「脱炭素経営」という考え方が広がっています。

これは大企業だけの取り組みではなく、中小企業にとっても今後の事業継続や競争力強化に直結する重要な経営課題です。

本記事では、脱炭素経営の基本的な考え方から、中小企業にとってのメリット、そして具体的に取り組みを始めるためのステップについてわかりやすく解説します。

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

脱炭素経営とは?

脱炭素経営とは、地球温暖化への対策として、企業が事業活動を行う際に発生するCO2など温室効果ガスの排出を最小化し、持続可能な成長を目指す経営手法のことです。

単なる環境対策にとどまらず、企業戦略の一環として位置づけられています。

具体的には、

- エネルギー使用の効率化(省エネ設備の導入や運用改善)

- 再生可能エネルギーの活用(太陽光・風力・水力など)

- 排出量の管理と可視化(CO2排出量の算定や報告)

などの取り組みを進めていくことを指します。

また脱炭素経営は、社会的責任を果たすだけでなく、取引先や投資家からの信頼を得るうえでも欠かせない経営方針となっています。

なぜ中小企業にとって重要なのか

中小企業にとっても、脱炭素経営は避けられないだけでなく、大きなメリットをもたらすチャンスでもあります。

主なポイントは次の4つです。

サプライチェーンからの要請対応

大企業は自社だけでなく、取引先を含めたサプライチェーン全体での排出量削減を進めています。

そのため、取引先である中小企業にもCO2排出量の把握や削減への取り組みが求められます。

対応できれば、取引継続や新規ビジネス獲得につながり、信頼されるパートナーとして優位に立つことが可能です。

光熱費などのコスト削減

省エネ機器の導入や運用の工夫によって、光熱費や燃料費を抑えることができます。

特にエネルギー価格が高騰する時代において、脱炭素経営は「環境対策」だけでなく「経営コストの最適化」という実利をもたらします。

レピュテーションの向上

環境に配慮した企業は、顧客や取引先だけでなく、金融機関や地域社会からも高く評価されます。

これは企業イメージを向上させ、採用活動や金融面での優遇(融資や補助金)にもつながる可能性があります。

競争力強化と長期的な信頼性

環境問題への取り組みは、単なる「社会貢献」ではなく、企業が市場で選ばれるための重要な条件です。

脱炭素経営を導入することで、持続可能な企業としての信頼性を高め、競合との差別化を実現できます。結果的に、長期的な経営基盤の安定にも直結します。

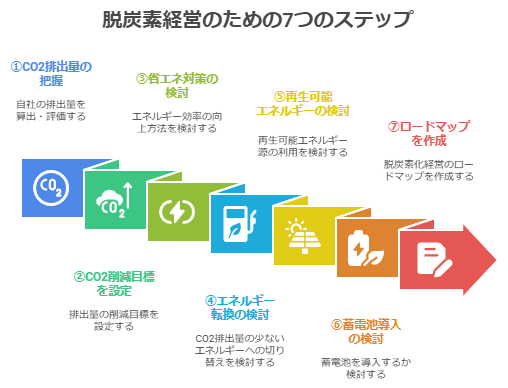

脱炭素経営をスタートするための7つのステップ

いざ「脱炭素経営を始めよう」となっても、何から始めていいのか分からないという企業の方が多いと思います。

そこで当サイトでは、脱炭素経営のスタート方法として、7つのステップを提唱していますので、こちらで紹介していきます。

ステップ1:CO2排出量の把握

まずは自社のどこで、どれだけCO2を排出しているのかを「見える化」します。

環境省「排出量算定に関するガイドライン」などを参考に、自社の排出量を算定してみたり、省エネ診断を活用することで効率的な現状把握が可能です。

ステップ2:CO2削減目標を設定

排出量が把握できたら、「いつまでに何%削減するか」という具体的な目標を設定します。これにより、効果的な削減施策を導出しやすくなります。

具体的な数値が分からないという場合は、すでに多くの企業がCO2削減目標を設定して公表していますので、そちらを参考にするとよいでしょう。

ステップ3:省エネ対策の検討

エネルギー使用量の高い部分から順に、運用改善・部分更新・高効率機器導入などの対策を検討します。

例として、よりエネルギー効率のいい設備への切り替え、照明のLED化、断熱強化などが挙げられます。

また既存の設備のままでもエネルギー効率がよくなる「省エネ製品」を導入するのも手です。

弊社では、空調に取り付けるだけの省エネ空調フィルター「CONTINEWM(コンテニューム)」や、送電ロスを軽減して電気エネルギーの効率化を図る「FORCR(フォース)」などの省エネ製品を取り扱っています。

▲CONTINEWM(コンテニューム)

▲FORCR(フォース)

詳細は、各製品紹介サイトにてご確認ください。

ステップ4:エネルギー転換(燃料の代替)の検討

都市ガスや重油などを燃料としてCO2を直接排出している設備を、電化やバイオマスなどCO2排出量が少ないエネルギーへ転換することを検討しましょう。

ステップ5:再生可能エネルギーの検討

次はエネルギー創出から、CO2排出量の少ない再生可能エネルギーを導入することを検討しましょう。

再エネの導入は、環境配慮だけでなく、災害時などのBCP(事業継続計画)の観点からも、非常に有効です。

ただ、既存のソーラーパネルでは、建物や地域によって設置できないことも多々あります。

弊社のオリジナルソーラーソリューション「フレキシブルソーラーG+」なら、そんな場所でも設置可能な超薄型や超軽量のパネルを多数ご用意しており、お客様のご要望にあったソーラーパネルをお選びいただけます。

▲フレキシブルソーラーG+

詳しくは、製品紹介ページからご確認ください。

ステップ6:蓄電池導入を検討

太陽光発電など再生可能エネルギーは、発電量が天候に左右されやすい弱点があります。

それを補うのが蓄電池です。

組み合わせることで、効率よく消費することができます。

ステップ7:ロードマップを作成

ステップ2で設定した目標と各ステップでの検討結果をまとめて、ロードマップを作成したら、いよいよ脱炭素経営をスタートさせましょう!

各ステップの詳細やロードマップの作成方法に関して、詳細が分かる資料をご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。

補助金を活用して初期投資の負担を軽減

脱炭素経営を進めるうえで、多くの中小企業が不安に感じるのが「導入コスト」です。

省エネ設備や再生可能エネルギーの導入は初期投資が必要になる場合があり、「資金的に余裕がない」と感じる企業も少なくありません。

こういったときに活用したいのが、補助金や助成金です。

国や自治体では、脱炭素や省エネに関する補助金や助成金制度を整備しており、条件が合えば導入費用の一部を支援してもらえます。

中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポPlus」など、補助金を検索するサイトもありますので、自社の設備投資にあった補助金を探してみましょう。

まとめ

脱炭素経営は「環境に優しい取り組み」だけでなく、コスト削減、企業イメージ向上、競争力強化といった多くの経営メリットをもたらします。

中小企業にとっても、補助金や専門サービスを活用すれば無理なく導入でき、取引先や地域社会からの信頼を獲得する大きなチャンスになります。

ぜひ、自社の「未来をつくる脱炭素経営」をスタートしてみてください。

【参考サイト】

・ 環境省 グリーン・バリューチェーン・プラットフォーム|脱炭素経営とは

・ 環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム┃排出量算定に関するガイドライン

・ 経済産業省 中小企業庁┃ミラサポPlus 人気の補助金

中小企業にも脱炭素経営を!

脱炭素経営は、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化と持続可能な成長につながる重要な経営戦略です。

長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

ぜひこの機会に、貴社も脱炭素経営を始めませんか?

当社では、企業が脱炭素経営に取り組む第一歩として、創エネや省エネを実現する脱炭素サポート商品を取り揃えております。

また、これから脱炭素経営を始めたい中小企業様に向けた、7ステップでできるアクションプランの資料もご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。