近年、夏の猛暑や冬の寒波によって電力需要が急増する場面が増えています。

さらに、太陽光や風力といった再生可能エネルギーの導入が進む一方で、気象条件に左右されやすいという不安定さも抱えています。

こうした中、電力の安定供給を守るための重要な指標として注目されているのが「広域予備率」です。

本記事では、そもそも予備率とは何か、広域予備率が果たす役割や、日本の現状と課題についてわかりやすく解説します。

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

そもそも予備率とは?

「予備率」とは、電力の安定供給に必要な“余裕”を数値で示す指標です。

例えば、最大需要が1,000万kWのときに1,100万kWの供給力がある場合、予備率は10%となります。

予備率が高すぎると電源の無駄が生じますが、逆に低すぎると突発的な需要増や設備トラブルに対応できず、停電などのリスクが高まります。

一般的には、8〜10%以上の予備率が安定供給に必要とされています。

広域予備率とは?

「広域予備率」とは、全国あるいは複数エリアにまたがる広域的な電力需給バランスの余裕度を示す指標です。

これに対して通常の「予備率」は、個別の電力会社または地域(エリア)単位での余剰電力の割合を表しています。

例えば、あるエリア(A地域)の予備率が5%で逼迫していたとしても、隣接するB地域に15%の余力があれば、送電線を通じて電力を融通することで、A地域の供給不足を補うことができます。

このように、地域間連系線を活用してエリアをまたいで需給を調整するという視点が「広域予備率」の特徴です。

対策例なぜ広域予備率が重要なのか

電力は基本的に“貯めておけない”エネルギーであり、発電と消費は常にリアルタイムでバランスしている必要があります。

例えばある地域で電力不足の機器にあった場合、別の地域に余裕があれば電力を融通して全体を安定させることができます。

その鍵を握るのが「広域予備率」です。

かつては各地域の電力会社ごとに発電・供給・需要をバランスさせる“独立型”の運用が主流でした。

しかし、再生可能エネルギーの導入拡大や災害時の大規模停電など、エネルギーを巡る様々な変化により、単一エリアだけで需給を完結させることが難しくなっています。

このため、広域予備率を管理することで、以下のようなメリットが生まれます。

広域予備率が果たす3つの重要な役割

① 需要急増や事故などのリスクを分散

需要が急増したり、発電所のトラブルで電力が不足した地域に対し、他の地域の余剰電力を送ることで需給バランスを維持できます。

これは、連系線と呼ばれる送電インフラがあって初めて可能になるものです。

② 再生可能エネルギーの変動をカバー

太陽光や風力などの再エネは、天候によって発電量が大きく変動します。

悪天候などで再エネの出力が落ちた地域が出たとしても、他の地域がカバーすることで平均化することができます。

③ 緊急時のバックアップとしても機能

地震や台風などで一部のエリアの電力供給が停止しても、他地域からの送電で大規模停電やブラックアウトを防ぐことができます。

災害の多い日本にとっては、非常に重要な機能となってきます。

広域予備率が低下するとどうなるか?

広域予備率が低くなると、全国レベルで“供給余力がない”状態に陥り、特定エリアだけでなく全国的な電力危機につながる恐れがあります。

広域予備率が3%未満になると、経済産業省などから「電力需給逼迫注意報」が発令され、生活・経済活動に支障のない範囲で、最大限の節電の協力が求められます。

そのため、エリアごとの予備率だけでなく、「広域予備率」を見て備えることが、現代の電力安定供給に欠かせない視点になっているのです。

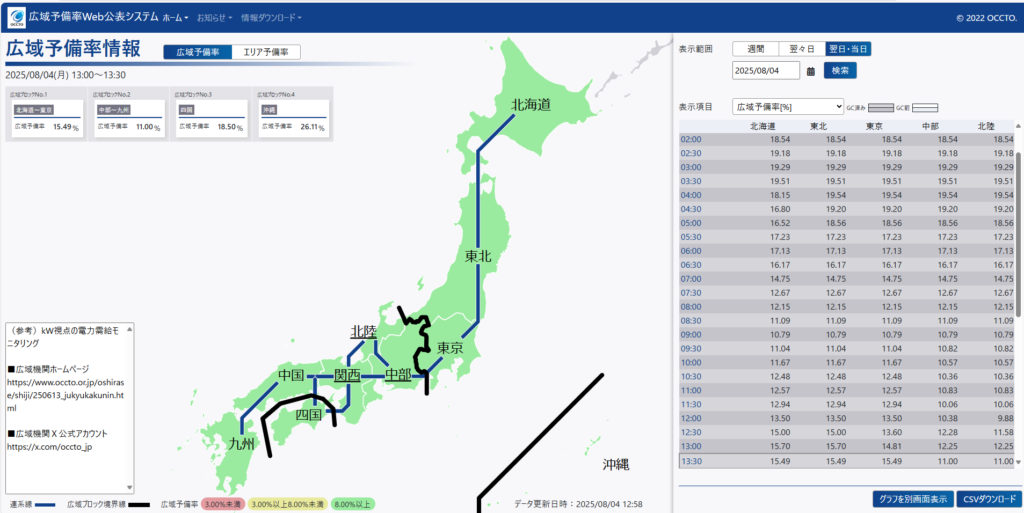

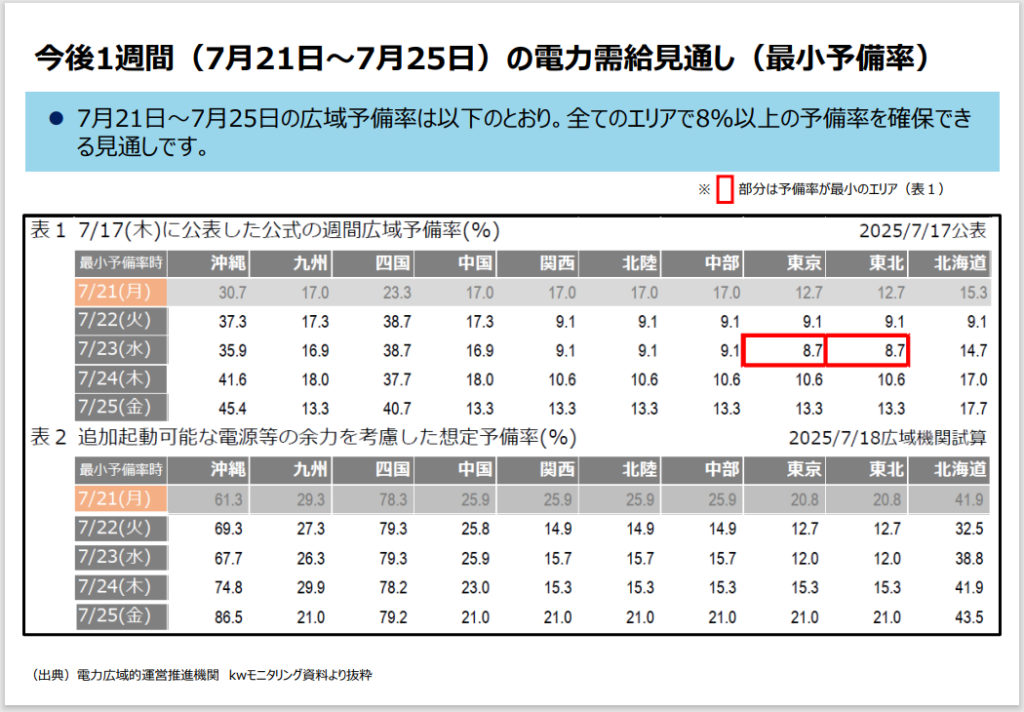

広域予備率は、OCCTO(電力広域的運営推進機関)の広域予備率Web好評システムで確認することができます。

出典:OCCTO(電力広域的運営推進機関)┃広域予備率Web公表システム

また、資源エネルギー庁が定期的に発行する電力需給に関する資料などでも確認することができます。

特に電力需給が上がる夏は変動することがありますので、確認して備えておくようにしましょう。

出典:資源エネルギー庁┃2025年度夏季の電力需給の見通し(2025年7月18日公表)

電力逼迫する前に中小企業でもできる対策とは?

電力の安定供給は、政府や電力会社だけの責任ではありません。

特に電力使用量が多い企業にとっては、「電気の使い方を見直すこと」が、結果的に社会全体のリスク低減に直結する行動となります。

広域予備率が低下したとき、最も影響を受けるのは工場やオフィスなど電力を多く使う事業者です。

供給不安による停電や使用制限が発生すれば、生産停止・取引停止などの深刻な事態に発展する可能性もあります。

そうしたリスクに備えるため、企業自身ができる具体的な取り組みを以下で紹介します。

省エネ設備の導入

まず基本となるのが、電力使用の効率化=省エネ対策です。

経済産業省の試算によれば、業務部門(企業)の電力消費は全体の約3割を占めており、企業の取り組み次第で需給逼迫の回避に大きな効果が見込まれます。

具体的には次のような対策が有効です

- LED照明や高効率エアコン・冷凍冷蔵設備への更新

- 断熱材・遮熱フィルム・ブラインドなどの熱負荷対策

- スマートコンセント・BEMS(ビルエネルギー管理システム)による“見える化”と自動制御

新たな省エネ設備の導入は、中長期的な電気代削減に加え、SDGs対応やESG評価の向上にもつながりますが、コストがネックとなってきます。

しかし近年は、大掛かりな工事がいらない省エネ製品も多数販売されているため、まずはそちらを活用しましょう。

弊社で取り扱い中の空調フィルター「CONTINEWM(コンティニューム)」は、エアコン内に設置するだけで冷房効率をアップさせ、無駄な消費電力を削減します。

集塵フィルターと熱交換器の間に設置するだけなので、取り付けは非常に簡単です。

電気も使わず、取り付け後のお手入れも簡単なので、ランニングコストがかからないのも魅力です。

詳しくは、CONTINEWM製品紹介ページを御覧ください。

電力使用のピーク時間をずらす

電力逼迫は、特定の時間帯に電力需要が集中し、供給力を上回ることで発生します。

特に夏の昼間や冬の夕方などは需要が高くなる傾向にあり、系統全体のバランスが崩れるリスクが高まります。

そのため、電力を使う時間帯を意識的にずらすといった業務形態の見直しは、比較的コストをかけずに実施できる有効な対策です。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- 製造ラインの稼働時間をオフピーク(夜間など)に移す

- テレワークや時差出勤で空調・照明負荷を分散

- 夏季や冬季の営業時間・操業スケジュールの調整

再生可能エネルギーの導入

節電だけでなく、再生可能エネルギーの発電施設の導入も、広域予備率の支援につながる重要な行動です。

例えば太陽光発電であれば、比較的設置が容易ですので、以下のような対策が可能です。

- 屋根や敷地への太陽光パネル設置による自家消費型発電

- 余った電気を蓄電池に貯めて、夜間や雨天時に使用

弊社では、太陽光パネル「フレキシブルソーラーG+」をご用意しております。

超軽量・超薄型のフレキシブルソーラーパネルから、軽量で頑丈なガラスパネルまで多数取り揃えております。

詳細はフレキシブルソーラーG+公式サイト、または製品紹介ページでご確認ください。

まとめ

「広域予備率」によって、全国規模で電力の安定供給されている現状を確認することができました。

しかし近年、日本の広域予備率は10%を切ることも多く、トラブルや気候次第では、いつ電力需要が逼迫してもおかしくありません。

そのリスクを軽減するためには、省エネ設備の導入や、ピーク時間帯の電力使用の見直し、再生可能エネルギーの活用など、企業自身の取り組みが不可欠です。

コスト削減やBCP対策、そして社会貢献にもつながるこれらの対策を、ぜひ貴社の経営戦略の一部としてご検討ください。

【参考サイト】

・資源エネルギー庁┃2024年度以降の電力需給運用

中小企業にも脱炭素経営を!

脱炭素経営は、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化と持続可能な成長につながる重要な経営戦略です。

長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

ぜひこの機会に、貴社も脱炭素経営を始めませんか?

当社では、企業が脱炭素経営に取り組む第一歩として、創エネや省エネを実現する脱炭素サポート商品を取り揃えております。

また、これから脱炭素経営を始めたい中小企業様に向けた、7ステップでできるアクションプランの資料もご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。