サイバー攻撃がますます巧妙化する昨今、企業ではサイバーセキュリティへの理解が重要となってきています。

しかし、サイバーセキュリティに関する用語は略語が多く、専門的で難しいと感じる方も多いのではないでしょうか?

これらの略語を理解することは、複雑に見えるこの分野を紐解くためにも非常に重要です。

本記事では、サイバーセキュリティの基本用語からサイバー攻撃用語、そしてセキュリティサービスに至るまで、企業が知っておくべき22の重要な略語を紹介します。

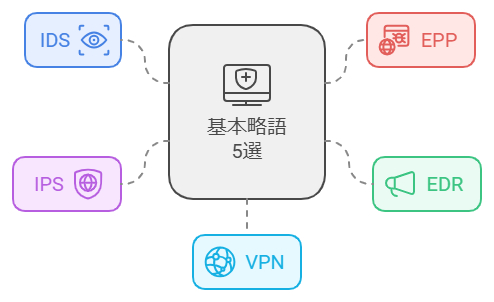

サイバーセキュリティの基本略語5選

サイバーセキュリティは基本的な概念を押さえることで、対策を検討する際の理解が深まります。

ここでは、初心者がまず知っておくべき代表的な略語を5つピックアップして解説します。

IDS(Intrusion Detection System)

ネットワークやシステムに対する不正なアクセスを検知するシステムです。侵入そのものを防ぐことはできませんが、早期発見に役立ちます。

活用シーン:ログ監視やアラート通知を自動化する際に活用

IPS(Intrusion Prevention System)

IDSの進化版で、不正アクセスを検知すると同時にそれをブロックする機能を持ちます。

活用シーン:ネットワーク内の不審な通信をリアルタイムで遮断

EPP(Endpoint Protection Platform)

PCやスマートフォンなどのエンドポイントを保護するプラットフォーム。アンチウイルスやデバイス管理機能が含まれます。

活用シーン:ランサムウェア対策の第一歩として導入

EDR(Endpoint Detection and Response)

EPPの補完として、エンドポイントでの脅威を検知・分析し、対応策を提供します。

活用シーン:攻撃が発生した場合の迅速な解析と対策

EPPとEDRの詳しい特徴は、下記ブログでもご覧いただけます。

VPN(Virtual Private Network)

インターネットを経由して安全な通信を確保するための技術です。

活用シーン:安全なリモートアクセスの構築

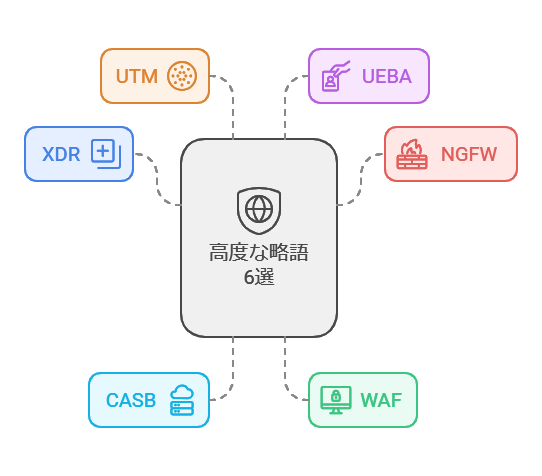

高度なセキュリティを実現する略語6選

サイバー攻撃の巧妙化が進む中、企業のセキュリティ対策はより高度な技術が求められています。

ここでは、先進的なセキュリティ技術を支える重要な略語を6個紹介し、それぞれの活用方法とポイントを解説します。

XDR(Extended Detection and Response)

XDRは、複数のセキュリティレイヤー(エンドポイント、ネットワーク、クラウドなど)を統合的に監視し、脅威の早期検出と迅速な対応を可能にするプラットフォームです。

活用シーン:複数のセキュリティツールを統合し、運用負荷を軽減するとともに、リアルタイムで脅威を分析

NGFW(Next-Generation Firewall)

NGFWは、従来型ファイアウォールに高度な脅威防御機能を加えた次世代型のファイアウォールです。アプリケーション制御や不正通信の遮断など、多層的なセキュリティを提供します。

活用シーン:マルウェアやランサムウェアの攻撃を未然に防ぐため、ネットワーク境界での防御を強化。

CASB(Cloud Access Security Broker)

CASBは、クラウド環境の利用を安全にするための技術です。クラウドアプリケーションの利用状況を可視化し、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐための制御を行います。

活用シーン:SaaS(Software as a Service)やIaaS(Infrastructure as a Service)の安全な利用を確保する際に有効

WAF(Web Application Firewall)

WAFは、ウェブアプリケーションを保護するための防御技術で、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの攻撃を防ぎます。

活用シーン:ウェブサイトやAPIを運用しており、サイバー攻撃から保護したい場合に利用

UTM(Unified Threat Management)

UTMは、複数のセキュリティ機能(ファイアウォール、アンチウイルス、侵入検知/防止など)を1つのプラットフォームに統合したセキュリティソリューションです。シンプルな管理と包括的な防御を提供し、中小企業から大規模企業まで幅広く利用されています。特に、複雑なセキュリティ運用を効率化するために役立ちます。

活用シーン:複数のセキュリティツールを統合し、管理負担を軽減したい企業が利用

UEBA(User and Entity Behavior Analytics)

UEBAは、ユーザーやデバイスの行動パターンを分析し、異常な行動を検知する技術です。機械学習を活用して通常の行動パターンを学習し、それを基にリスクのある動きを特定します。

活用シーン:内部からの脅威や不正アクセスを迅速に検出するために利用

詳しく知りたい方は下記ブログをご覧ください

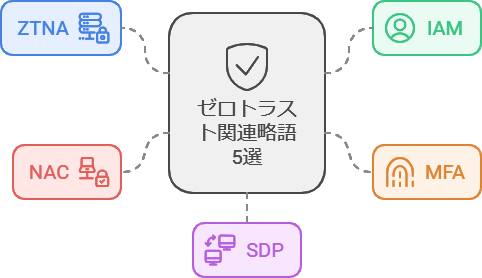

ゼロトラスト関連の略語5選

ゼロトラストセキュリティは「誰も信頼しない」を前提にしたセキュリティモデルで、企業の重要な情報資産を保護するために有効です。

この概念を支える主な略語を紹介します。

ZTNA(Zero Trust Network Access)

ZTNAは、ゼロトラストモデルの中核技術で、アプリケーションレベルでのアクセス制御を実現します。ユーザーやデバイスの認証後、必要最低限のアプリケーションやサービスへのアクセスのみを許可します。

特定のアプリケーションごとに詳細なアクセス制御が可能で、セキュアなリモートアクセスを実現します。

活用シーン:リモートワーク時に社員のアクセスを制限しつつ、安全性を確保する場合

IAM(Identity and Access Management)

ユーザーやデバイスの認証と権限管理を一元化する仕組みで、ゼロトラストの基本となる技術です。誰がどのリソースにアクセスできるかを厳密に管理します。

活用シーン:各ユーザーのアクセス権限を必要最小限に抑えたい場合に利用

MFA(Multi-Factor Authentication)

日本語では多要素認証と呼ばれており、複数の要素(パスワード、指紋認証、ワンタイムパスワードなど)を組み合わせて認証する仕組みで、ゼロトラストに不可欠な技術です。

活用シーン:パスワードだけでは不十分なセキュリティを補強するために活用

NAC(Network Access Control)

NACは、ネットワークに接続するデバイスやユーザーのアクセスを制御し、許可されたデバイスだけがネットワークに接続できるようにする技術です。

不正アクセスや内部脅威を防ぐため、ゼロトラストセキュリティの重要な要素としても活用されます。

活用シーン:社内ネットワークに接続するデバイスを制御し、セキュリティを強化したい場合に利用

詳しく知りたい方は、下記ブログをご参考ください。

SDP(Software-Defined Perimeter)

SDPは、ネットワークインフラストラクチャ全体を不可視化する技術です。認証されたユーザーやデバイスに対してのみ、必要なネットワークリソースの存在を開示します。

ZTNAがアプリケーションレベルでのアクセス制御を行うのに対し、SDPはネットワークレベルでの完全な隠蔽を実現し、攻撃者による偵察活動自体を防ぎます。

活用シーン:社内ネットワークにリモートでアクセスする際のセキュリティ強化

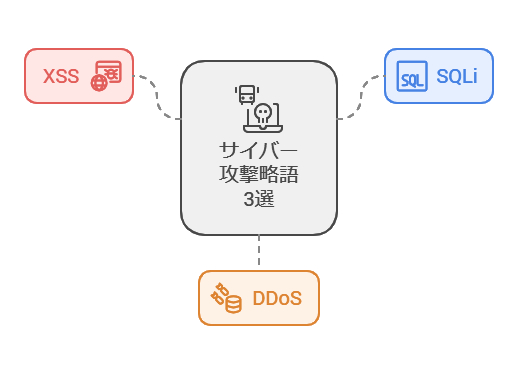

サイバー攻撃に関連する略語3選

セキュリティリスクの種類を理解することで、具体的な対策が立てやすくなります。

以下はサイバー攻撃に関する代表的な略語の意味を、対策と合わせて紹介します。

XSS(Cross-Site Scripting)

ウェブサイトの入力フォームやURLを悪用し、悪意のあるスクリプトを埋め込む攻撃です。

攻撃者は被害者のブラウザ上で不正なスクリプトを実行させ、セッション情報の窃取やフィッシング詐欺などを引き起こします。

近年では特に動的なウェブアプリケーションを標的とした攻撃が増加しています。

対策:入力データのサニタイズやエスケープ処理を徹底

SQLi(SQL Injection)

データベースとやり取りする際に、悪意のあるSQL文を埋め込む攻撃手法です。

正常なSQL文に不正なコードを追加することで、データベースの内容を漏洩させたり、データを改ざん・削除したりすることが可能になります。

特に認証機能やデータ検索機能が標的となります。

対策:パラメータ化されたクエリの使用

DDoS(Distributed Denial of Service)

複数のコンピュータから標的に大量のリクエストを同時に送信し、サービスを機能停止させる攻撃です。正常なアクセスを装った大量のトラフィックによってサーバーやネットワークに過負荷をかけ、サービスの可用性を低下させます。近年では IoT機器を悪用した大規模な攻撃も増加しています。

対策:WAF(Web Application Firewall)の導入やトラフィック監視

他にもサイバー攻撃を知りたい方は、下記ブログをご覧ください。

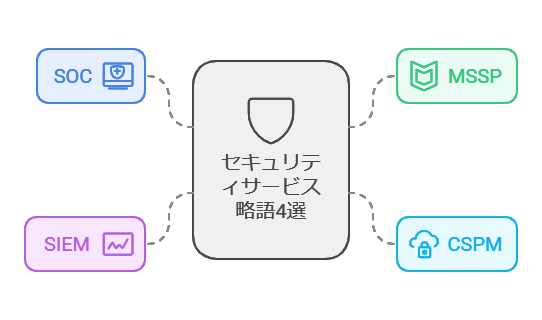

セキュリティサービスに関連する略語4選

企業のセキュリティ運用を効率化するためのサービスにも多くの略語があります。

特に、情シス部門が少人数の企業では、外部サービスの活用が有効ですので、ここで覚えておきましょう。

SOC(Security Operations Center)

SOCは、企業のセキュリティを24時間体制で監視・運用する専門チームです。セキュリティの専門家がリアルタイムで脅威を検知し、インシデントの分析から対応までを一貫して行います。

企業独自の環境やニーズに応じたカスタマイズされた監視と対応を提供することで、セキュリティリスクの最小化を実現します。

活用シーン:情シスが少人数の企業が、外部にセキュリティ監視を委託する際に利用

詳しくはブログ記事でご覧ください。

MSSP(Managed Security Service Provider)

MSSPは、企業のセキュリティ運用を包括的に代行する外部プロバイダです。

セキュリティ監視だけでなく、ファイアウォールやアンチウイルスの管理、脆弱性診断、インシデント対応、定期的な脅威レポートの作成まで、セキュリティに関する幅広い業務を一元的に提供します。

特に、セキュリティ人材やリソースが不足している企業にとって、効果的なソリューションとなります。

活用シーン:セキュリティ運用のリソース不足を補うために導入

CSPM(Cloud Security Posture Management)

CSPMは、クラウド環境におけるセキュリティ設定やポリシーの管理を自動化するサービスです。

複数のクラウドサービスにまたがるセキュリティ設定の可視化、コンプライアンス要件との照合、設定ミスの自動検出と修正を行います。

特に、クラウドインフラの急速な拡大に伴うセキュリティリスクを継続的に評価し、データ漏洩や不正アクセスを未然に防ぐ役割を果たします。

活用シーン:クラウド環境を利用する企業が、設定ミスを防ぎたい場合に利用

SIEM(Security Information and Event Management)

SIEMは、企業内の様々なシステムやデバイスから生成されるログデータを一元的に収集・分析し、セキュリティ上の異常を検知するプラットフォームです。

高度な相関分析により、複雑な脅威パターンを特定し、リアルタイムでアラートを発信します。また、収集したログデータを長期保存することで、インシデント発生時の詳細な調査や監査対応もサポートします。

活用シーン:大量のデータからセキュリティイベントを効率的に分析したい場合に利用

まとめ

サイバーセキュリティの略語を理解することで、自社の課題に応じた最適な対策を選びやすくなります。

基本的なセキュリティ用語の理解から始め、高度な技術やセキュリティサービスを検討することで、より強固なセキュリティ環境を構築できるでしょう。

特に、ランサムウェアや内部ネットワークへの脅威が高まる中、迅速で的確な対応が求められます。

この記事を参考に、用語への理解を深め、その知識で具体的なセキュリティツールやソリューションの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

ゼロトラストセキュリティには「ColorTokens Xshield(カラートークンズ エックスシールド)」

略語で説明したゼロトラストセキュリティを実現したいなら、新技術「マイクロセグメンテーション」を採用している「ColorTokens Xshield(カラートークンズ エックスシールド)」がおすすめです。

アメリカの医療施設や政府機関にも導入されており、世界15カ国以上で顧客を持つ実績ある製品として、日本市場でも注目を集めています。

また本製品は、中小企業向けに「カラートークンズ 簡単導入パック」も提供しています。

本パックは、PC台数が50〜300台の企業を対象とし、短期導入(約2週間)、簡単運用、低価格を特徴としています。

セキュリティ担当者がいない企業でも導入しやすく、コスト削減と運用の簡素化を実現しつつ、効果的なランサムウェア対策を可能にします。

ぜひ貴社のサイバーセキュリティソリューションとして、ご検討ください。

【参考サイト】

・内閣サイバーセキュリティセンター┃情報システムに係る政府調達における セキュリティ要件策定マニュアル(用語解説)

・Microsoft | セキュリティ オペレーション センター (SOC) とは

この記事の著者:電巧社セキュリティブログ編集部

電巧社がおすすめするサイバーセキュリティ(マイクロセグメンテーション)の

資料をダウンロードする

メルマガ登録

ゼロトラストセキュリティ・マイクロセグメンテーションをはじめとして、サイバーセキュリティの最新情報や事例、セミナー開催情報などをお届けします。

本記事に関連するサービス

エンドポイントごとに分割して守る新サイバーセキュリティ技術「マイクロセグメンテーション」で、ランサムウェアなどのサイバー攻撃から情報資産を保護します。

「会社に情報システム部門がない…」

そんな企業様に最適!

最短2週間で導入可能・シンプルな運用・低コストでサイバー攻撃の被害を最小限に抑えます。

よく読まれている記事

関連する用語集