世界的に脱炭素への流れが加速するなか、企業は規模に関わらず「自社の温室効果ガス排出量を正しく把握し、削減していくこと」が求められています。

その基盤となるのが、国際的な基準であるスコープ(Scope)の考え方です。

この記事では、スコープの基本的な概念と3つの分類の違い、さらにスコープごとの具体的な削減方法や、中小企業が取り組むべきステップについてわかりやすく解説します。

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

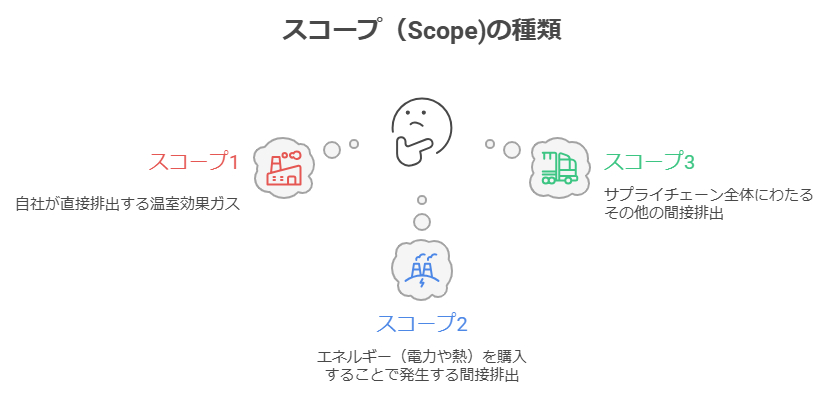

スコープ(Scope)とは?

スコープは、国際的に広く用いられているGHGプロトコル(Greenhouse Gas Protocol)に基づいて定義されています。

GHGプロトコルは、企業や団体が自らの温室効果ガス排出量を測定・報告するための国際基準であり、世界中の企業がこのルールに従って排出量を管理しています。

スコープは排出の「範囲」を示しており、次の3つに分類されます。

- スコープ1:自社が直接排出する温室効果ガス

- スコープ2:エネルギー(電力や熱)を購入することで発生する間接排出

- スコープ3:サプライチェーン全体にわたるその他の間接排出

これらを整理することで、企業は自社の排出を漏れなく把握でき、効果的な削減戦略を立てることが可能になります。

スコープの3つの分類と違い

スコープ1:直接排出

スコープ1は、企業が所有または管理する設備から発生する直接的な排出を指します。

例としては以下が挙げられます。

- 工場での燃料燃焼

- 社有車のガソリン・軽油使用

- ボイラーや発電機の稼働

スコープ2:電力・熱等の使用による間接排出

スコープ2は、企業が購入した 電力や熱等の使用によって間接的に排出されるCO2を指します。

- 事務所や工場での電気使用

- 冷暖房やスチームの利用

再生可能エネルギーの導入や省エネ設備への更新がスコープ2の削減につながります。

スコープ3:サプライチェーン全体にわたる間接排出

スコープ3は、自社の活動に関連しますが、直接管理できない範囲の排出です(サプライチェーン排出量)。

具体的には以下のようなものがあります。

- 原材料の調達や物流

- 仕入れ先の生産活動

- 製品の使用時に発生する排出

- 製品廃棄時の処理

多くの企業ではスコープ3が最も大きな割合を占めるため、サプライチェーン全体での協力が不可欠です。

各スコープの削減方法

スコープ1の削減方法

スコープ1は、自社の設備や車両などから直接排出される温室効果ガスです。自社でコントロールしやすいため、改善の効果を実感しやすい領域でもあります。

【具体的な削減例】

-

高効率ボイラーや燃料転換による排出削減

古いボイラーや燃焼設備を最新の高効率機器に更新することで、同じエネルギーを使っても排出量を大きく削減できます。また、石油や石炭といった高排出燃料から、LNGやバイオマス燃料への転換も効果的です。

-

EV(電気自動車)やハイブリッド車への切り替え

社有車や営業車をEVやハイブリッド車に更新することで、燃料消費による排出を削減できます。充電インフラの整備は課題ですが、補助金制度を活用すれば初期投資の負担を軽減可能です。

-

生産工程の効率改善

工場では生産ラインの無駄を見直すことで燃料使用量を削減できます。稼働率の低い機械の統合や、稼働時間の最適化も有効です。

スコープ2の削減方法

スコープ2は、企業が使用する電気や熱に伴う排出です。エネルギーの「使い方」を変えることで削減できます。

【具体的な削減例】

-

再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電など)への切り替え

自社の屋根に太陽光発電を導入したり、再生可能エネルギー由来の電力を調達することで、電力使用に伴うCO2排出を大幅に削減できます。

近年は再エネプランの契約に加え、PPA(電力購入契約)や非化石証書の活用も進んでいます。

-

LED照明や高効率空調など省エネ設備の導入

古い照明や空調機器を最新型に置き換えるだけで、電力使用量を大幅に抑制できます。

初期投資は必要ですが、光熱費削減という形で早期に投資回収できるケースも少なくありません。

-

エネルギーマネジメントシステム(EMS)の活用

EMSを導入すれば、工場やオフィスのエネルギー使用をリアルタイムで見える化できます。

無駄な電力消費を削減し、社員の省エネ意識向上にも役立ちます。

スコープ3の削減方法

スコープ3は、自社の外で発生する排出を含むため、最も管理が難しい領域です。

しかし、サプライチェーン全体での協働が進めば、大幅な削減が期待できます。

【具体的な削減例】

-

環境に配慮した仕入れ先の選定(グリーン調達)

仕入れる原材料や部品について、環境負荷の少ない企業や製品を選ぶことで、間接的に排出量を削減できます。

サプライヤーとの協力体制を築くことが重要です。

-

輸送効率の改善や物流の見直し

トラック輸送を鉄道や船舶に切り替える「モーダルシフト」や、配送ルートの最適化によって燃料使用を削減できます。

共同配送の仕組みを取り入れるのも有効です。

-

製品ライフサイクル全体を考慮した設計

製品の使用段階や廃棄段階で排出を減らすために、長寿命設計やリサイクル可能な素材の利用が効果的です。

これにより顧客やリサイクル業者も含めた全体最適が可能になります。

中小企業にとってスコープ管理が重要な理由

スコープの管理は、大企業だけでなく、中小企業にとっても重要となっています。

その理由は3点あります。

取引先から要請される可能性がある

大企業はスコープ3を開示するために、取引先の中小企業に対しても排出量データの提供を求めるケースが増えています。

対応できないと、取引の継続が難しくなるリスクがあるため、あらかじめ準備しておくことは非常に大切です。

ESG投資・企業評価の観点

現在、投資家や金融機関は「脱炭素への取り組み」を企業評価の基準の一つとしています。

特に、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の観点から投資先を選定するESG投資が広がっており、企業の排出量管理は重要な要素になっています。

スコープ管理を進めることで、信用力やブランド力の向上につながりますので、中小企業も対応することが必要です。

コスト削減・効率化

省エネや再エネ導入は、環境貢献だけでなく長期的にはコスト削減につながります。

結果として経営効率の改善にも直結しますので、積極的に行っていきましょう。

中小企業が取り組むべきステップ

中小企業が脱炭素経営を進めるためには、いきなり高度な取り組みに挑むのではなく、段階を踏んで進めることが重要です。

特に限られた人員や予算で対応しなければならない中小企業にとっては、「できることから着実に」 が成功のカギとなります。

ここでは、スコープの考え方に沿って、排出量を把握し、削減につなげるための基本的なステップを紹介します。

➊ スコープ1・2の排出量を把握する

まずは自社が直接管理できる部分から着手するのが効果的です。

電気使用量や燃料消費量は、電力会社の請求書やガソリン代の領収書、メーターの読み取りなどから比較的容易に把握できます。

こうしたデータを整理し、どの部門や設備が多くのエネルギーを使っているのかを可視化することが第一歩です。

特に中小企業では、オフィスの空調や照明、社用車の燃料といった項目が排出量の多くを占めるケースが多いため、現状を「数値化」するだけでも改善の糸口が見えてきます。

➋ スコープ3の主要な排出源を特定する

次に取り組むべきは、サプライチェーン全体にわたるスコープ3です。すべてを一度に把握するのは難しいため、まずは自社のビジネスに直結する主要項目を洗い出すことが重要です。

たとえば製造業なら「原材料の調達」や「物流」、サービス業なら「廃棄物処理」や「出張・通勤」による排出が大きな割合を占めることがあります。

業種や事業形態によって排出源は異なるため、自社にとって影響の大きい部分を優先的に特定しましょう。

➌ 削減目標を設定する

現状把握ができたら、削減に向けた目標を設定します。

ここで有効なのが、国際的な基準や枠組みを参考にすることです。

国際的な基準や枠組みの一例

- SBT(Science Based Targets):科学的根拠に基づいた排出削減目標を定める取り組み

【関連記事】

- RE100:事業で使用する電力を100%再生可能エネルギーに切り替えることを目指す国際イニシアチブ

【関連記事】

こうした枠組みを意識することで、自社の目標が国際基準に沿ったものとなり、取引先や投資家への信頼性も高まります。

無理のない範囲から始め、段階的に削減幅を広げていくのがポイントです。

➍ 削減策を実施する

最後に、具体的な削減策を実行に移します。

- 省エネ設備や製品の導入:LED照明、高効率空調、インバーター制御機器などを導入して省エネ化

【参考商品】CONTINEWM

【参考商品】FORCE

- 再エネ調達:屋根に太陽光パネルを設置したり、再生可能エネルギー由来の電力プランに切り替える

【参考商品】フレキシブルソーラーG+

- サプライヤーとの協働:環境に配慮した原材料を調達する、物流業者と共同で効率化を勧める

中小企業の場合は、一度にすべてを実現することは難しいので、「できることから一歩ずつ取り組む」ことが重要です。

まとめ

スコープは脱炭素経営を進めるうえで重要な指標であり、自社の排出量を可視化するための最初のステップです。

中小企業にとっては、まずは自社で管理できるスコープ1・2を数値化し、小規模な改善策から実施するのが現実的です。

そのうえで、取引先や仕入れ先と連携しながらスコープ3に広げていくことが持続的な成長につながります。

スコープを理解し、一歩ずつ行動に移すことこそが、取引の信頼性を高め、企業価値を向上させる脱炭素経営の実現につながるのです。

【参考サイト】

・ 資源エネルギー庁 エネこれ┃知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは

中小企業にも脱炭素経営を!

脱炭素経営は、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化と持続可能な成長につながる重要な経営戦略です。

長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが成功の鍵となります。

ぜひこの機会に、貴社も脱炭素経営を始めませんか?

当社では、企業が脱炭素経営に取り組む第一歩として、創エネや省エネを実現する脱炭素サポート商品を取り揃えております。

また、これから脱炭素経営を始めたい中小企業様に向けた、7ステップでできるアクションプランの資料もご用意しております。

ぜひダウンロードしてご活用ください。