脱炭素の様々なテーマからピックアップして解説する『脱炭素の論点』。

第6回は、企業や自治体などの脱炭素化に向けた具体策と課題について解説します。

※本記事の文章は『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024(出版:旬報社)』から著者及び出版社の許可を得て抜粋したものです

▼「脱炭素の論点 第6回」は 動画でもご覧いただけます▼

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

「社会を元気にする脱炭素」を進めるためには何をすればよいかを考え、各分野で賢明な脱炭素を設計していくための課題を考えます。

地域、業務部門、家庭部門の元気になる脱炭素化

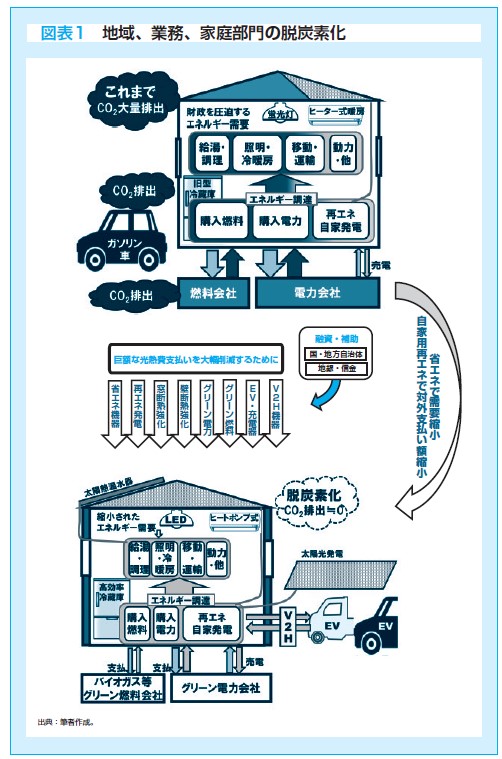

2つの脱炭素(①社会を元気にする脱炭素と②社会を疲弊させかねない脱炭素)から賢明な選択を行い、元気になるための課題は、地域、業務部門の各主体、あるいは、各家庭にかなり共通していて、図表1のように表せます。

照明器具、冷暖房用エアコン、冷蔵庫などは、省エネ型の機器に変えることで、LED照明:40-50%、高性能ヒートポンプ式機器:30-40%の省エネが可能です。

給湯には太陽熱温水器が、低コストで、化石燃料から再エネへの転換に効果的です。

また、内燃機関自動車(ガソリン/ディーゼル車)をEVに変えると80%程度の省エネになります。

このようにしてエネルギー需要を縮小する一方、自家用再エネの増強、購入エネルギーのグリーン化(バイオ燃料、再エネ電力)を進めます。

EVの蓄電能力を利用(車両から家へ送電;V-to-HやV2Hと表す)したり、蓄電池を設置したりして、昼間の太陽光等による発電を夜使うことで、購入電力をさらに少なくすることもできます。

V2H機器は現在ようやく普及が始まった段階で、今後は価格も低下するものと考えます。運輸・配送業を除けば、自動車の大半は駐車場に置かれているので、家庭でも企業でもEVの蓄電能力の運用が可能です。

業務部門の事業所や役所、公共施設などでは、導入年数の異なる多数の機器が混在しています。

台帳に基づいて、あるいは必要な調査を行って、更新の時期を確認し、順次更新していく、脱炭素に向けた計画的なファシリティマネジメントが求められます。

さらに大きな課題は、建物の断熱です。

これは窓のペアガラス、2重窓、樹脂サッシ化と、壁の十分な断熱ですが、新築の場合は別として、壁の断熱改修には断熱材、工費共にコストがかかるという課題があります。

日本では2022年6月「建築物省エネ法」が改正され、オフィスビルなど非住宅の新築建物のみに義務付けられてきた断熱性などの省エネ基準を、2025年度から住宅を含むすべての建物に適用し、さらに2030年にはZEH・ZEB(ゼロ・エネルギー・ハウス/ビル)水準を目指すことになっています。

建物についても、更新時期や、窓や壁の面積を具体的に把握し、断熱改修を計画的に行っていく必要があります。

融資の体制と適正技術の視点の重要性

図表1に示す脱炭素のための投資は、対外エネルギー支払いの削減によって回収できますが、照明器具等の機器、太陽光発電、太陽熱温水器などの回収年数は10年以下、窓の断熱強化は10年程度、EV、V2H、壁の断熱補修などは、機種や使用条件次第ではあるものの、20年以上になると考えられています。

したがって、それぞれの課題にあった融資や支援の充実が求められます。

国土全域に広がる脱炭素の課題

脱炭素のためには、

➊ 製造業の自家発電や電力事業者の石炭火力の休止

➋ 再エネ供給地とエネルギー需要地をつなぐ広域送電網の強化

➌ 再エネ過剰地域での起業や移住

➍ 長距離のEV走行に必要な充電インフラの整備、駐車中の充電のための駐車場への低圧充電設備の装備

➎ 営農型太陽光発電

➏ 適正な森林管理

など、総合的な施策が必要です。

農林水産分野での脱炭素の取り組みと課題

農林水産省は、太陽光発電を農地で行うための制度の整備を行っていますが、農業の持続性や融資条件との整合性になお課題があり、2022年には有識者検討会を開催しています。

現状では、なお基本理念や制度設計に課題を残しています。ハウス農業、農機や加工施設を含む農業の電化はこれからの趨勢であり、営農型太陽光発電を農業政策の主軸の上に位置づけていくことが期待されます。

林業に関しては、日本の森林の持つCO2吸収能力についてのより科学的な評価の重要性が指摘されてきました。

従来データ不足のために60年生以上の森林には割り振られていなかった吸収能力が、実は100年生になっても維持されるとの知見も得られています。

一方、FIT(固定価格買取制度)によるバイオマス利用に伴い、粗い施業や伐採後の植林・造林の放棄などが見られ、土砂災害や森林喪失の危険が増しているという見方もあります。

なお、地方のゼロカーボン戦略では、化石燃料からのCO2を森林吸収で帳消しにできるとして、具体的な対策を行わないという傾向もみられます。

これまでのCO2濃度増加は、森林があっても進んでいるので、発生の絶対量の削減を回避することはできません。

森林吸収については、基本理念と科学的知見それぞれの精査に基づくより合理的な政策の構築が求められるでしょう。

近年注目されている海草によるCO2固定(ブルーカーボン)についても同様です。

漁業に関しては、近海漁船の電動化および漁船係留時の蓄電設備としての活用などはこれからの課題です。

産業界の脱炭素

脱炭素は世界の経済活動と連動しており、部品や製品の輸出のために、再エネ100%の製造ラインを構築することも進んでいます。

そのような企業への移行を宣言した世界的企業グループRE100への参加企業も増えています。

また、コンビナートなどのレベルでの企業間協力により、脱石炭、再エネで導入推進などの取り組みも進んでいます。

遅ればせながら、自動車産業もEVについての体制を整えようとしています。

独自の設計による小型EVを途上国で安価に製造し輸入するなどの中小企業による試みも見られます。

自家用EVの多くは大半の時間を駐車場で過ごすため、V2H機器の市場への投入も始まっています。

再エネ導入の促進のための「再エネ特別措置法」により2012年に発足したFIT(固定価格買取制度)は、2022年度より上乗せ分を一定にして買取価格を市場価格と連動させるFIP(フィード・イン・プレミアム)に移行をはじめ、FIT開始時のような売電収入は見込まれなくなります。

このような変化に対応し、大幅な価格高騰傾向にある電力の購入を避ける自給型再エネの取り組み、そのための電源線や自営線の自主敷設なども試みられています。

大幅省エネ、再エネ導入、EV導入、地域エネルギー会社設立などは、地域を顧客とした新しい産業(地域産業の場合も多い)の必要性・可能性を高めています。

事業家には、未来世代への責任を自覚し、新たなサービス、製品、マーケットの開拓に意欲的に取り組み、また、相互に助け合ってリスクの低減を図ることが期待されます。

金属の還元や素材産業の高温炉、あるいはセメント製造などでは燃料転換のための技術開発の必要性があり、ここでは立ち入りませんが、各種の研究開発が進められています。

自治体の脱炭素の取り組みと課題

環境省は、2020年より、2050年実質排出ゼロ宣言を全国の自治体に呼びかけ、2023年1月31日現在、都道府県のうち、茨城県と埼玉県を除くすべて、1718市町村のうち766市町村及び20特別区が宣言をするに至っています。

さらに、2022年より、脱炭素先行地域の登録制度が始まり、2022年4月に第1回選考の結果26件が、また11月に第2回として20件が認定され、取り組みを強めています。

しかし、現状では、これら先行地域を含め、まだほとんどの自治体の取り組みは部分的か初歩的であり、2030年46%削減に向けた包括的・具体的な展開という点で、大きな課題が残されています。

2つの脱炭素からの賢明な選択のためには、自治体におけるこれまでの地方創生とゼロカーボンの発想を連携させていく必要があります。

内閣府の「ゼロカーボン地方創生推進業務」はそのような視点からの新しい試みといえます。

しかし、脱炭素やGXに向けた取り組みを行う体制ができていないまま、日常業務に追われて取り組めないでいる自治体も多いのが現状です。

また、脱炭素は、全産業の持続性にかかわる課題であり、従来の公害対策や生活環境保全を主務としてきた環境行政の中にはなじまないので、総合戦略・計画の課題と位置づけ、その実施に責任を持つ新たな部署と、全部署の協力のためのプラットフォームの構築が必要です。

これまで、地域に大口排出事業者がある場合、事業者と地域自治体の環境部署との関係は決して良いものではなかった例も多いでしょう。

しかし、脱炭素は、両者が共有し連携できる課題であり、これまでとは全く異なる協働関係の構築が可能だと思われます。

地域の事業者には、脱炭素に伴う各種新事業に向けた業態改革を自治体の支援の下に進めていくことが望まれます。

地域外の脱炭素関係事業者には、地域との持続可能な新たな関係の構築の視点が求められます。

事業計画を地域の実情に合った適正技術の視点から検討し、地域の総意の形成、地域事業者の育成といった配慮の下に共同事業を進めることが期待されます。

さらに、これら関与者の共同で地域エネルギー会社のような社会的企業を設立し、地域の省エネと再エネ転換を総合的に支援していくことが効果的だと考えられます。

出典:『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024』 序章⑥国策の現状とエネルギー価格の高騰

脱炭素の論点とは?

地球温暖化が深刻化する昨今、「脱炭素」への理解をより深めて頂こうと、脱炭素を分かりやすく解説する書籍『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024』の論点を連載することとなりました。

図説 脱炭素の論点 2023-2024

出版社:旬報社

著者 :一般社団法人 共生エネルギー社会実装研究所 (編著)

堀尾 正靱(編集主幹)他

発売日:2023年5月29日

詳しくは、旬報社公式サイトの書籍情報ページでご確認ください。

「脱炭素の論点」では、上記書籍から脱炭素に関わる様々なテーマをピックアップし、人類の脱炭素の必要性を体現したイメージキャラ「ゆでがえるくん」と一緒に脱炭素について学ぶことができます。

イメージキャラクター

ゆでがえるくん

ゆでがえるくん プロフィール

地球温暖化を甘く見て、ライフスタイルや

経済の仕組みを変えられない人類をイメージして、

AIが作り出したバーチャルなカエル。

徐々に鍋で茹でられているが、気がついていない。

人類と一緒に、脱炭素について勉強する必要性を感じている。

「脱炭素の論点」シリーズ記事はこちら

■第6回「社会を元気にする脱炭素」を進める