脱炭素の様々なテーマからピックアップして解説する『脱炭素の論点』。

第7回は、日本のエネルギーの現状について解説します。

※本記事の文章は『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024(出版:旬報社)』から著者及び出版社の許可を得て抜粋したものです

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

その多くが輸入され、変換をへて利用されているエネルギー。

日本の現状を統計から概観するとともに、種類・分類と変換効率を概説することで、将来の再生可能エネルギー社会への道筋を探ります。

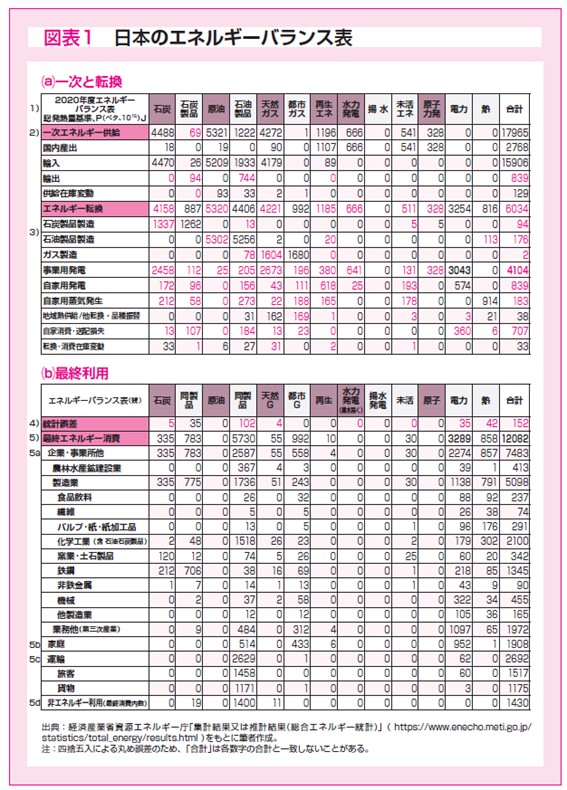

エネルギーバランス表

日本でのエネルギーの流れをまとめた表をエネルギーバランス表といいます。

図表1⒜は供給・転換で、黒/赤字は“+/-”を表します。

図表1⒝は消費で、逆に使う方を黒字で記載しています。

人類は原油、石炭などの化石燃料、ウラン、太陽光、水力など自然界で得られる「一次」エネルギー(表1行目赤茶)を変換し、電気などの「二次」エネルギー(グレー)として使用してきました。

なお、他国で加工された「二次」でも日本に輸入された場合には「一次」として扱うことに注意が必要です。

転換、特に電力への転換(変換)と効率

化石燃料からはそれぞれ特有の製品がつくられ、また、電力にもなりますが、原子力と(使用しても短い期間内に再び自然に補充される水力などの)再生可能エネルギーは主に直接電気に変換されます。

これらを行う石油精製や電力会社をエネルギー転換業といい、様々な一次エネルギー(赤字)を用いて、製品(黒字)をつくります。

事業用発電では、太字のように3043という電力をつくり、合計は4104(環境に放出された熱ロス)で、3043+4104= 7147はその左の全赤字の合計、すなわち使用した全一次エネルギーです。

このときの効率は、42.6%(=3043/7147)となり、発電端効率と呼ばれます。

最終エネルギー消費にいたるまでには、自家消費、送配電ロス分、揚水発電によるロスもあり、受電端効率はさらに下がります。

化学エネルギー間の変換や熱への変換をしている転換業者では、表中の合計すなわち損失量は、黒字の製品の生産量に対して比較的わずかです。

石油精製では必要なエネルギーは原油自体から得るので若干マイナスですが、都市ガス製造の場合には、損失はほぼゼロです。

主原料に−162℃のLNGが用いられており、冷熱は統計に入っていませんが、これこそ有効に仕事に変えることができる源であり、気化熱は海水から得ることができるため、損失が小さいのです。

エネルギーはいつも保存されていますが、上記の損失分は環境温度の熱として放出され、取り出せる仕事量は減ってゆくのです。

一方電気でエアコンを動かせば、使った電気量の数倍の熱を環境から室内に取り込めるので、電気は有効性が高いエネルギーといえます。

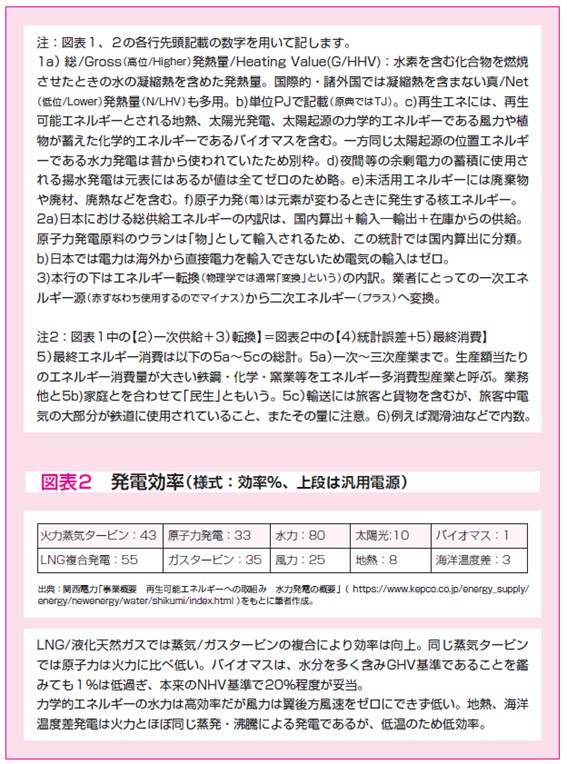

統計と発電効率

じつはこの表では、まず石炭から都市ガスまでの化石燃料起源の燃料の総発熱量基準で発電効率を計算し、他の一次エネルギーの値はその効率値を使って割り戻しています。

他の一次エネルギー値を個別に定義することが難しく、ほとんどが電力に変えられて用いられているためですが、将来変更される可能性はあります。

図表2に、一般的な一次エネルギーの定義にもとづく、様々な発電方法による発電効率を簡単に示します。

火力発電は43%で、先ほどの数字とほぼ一致しますが、原子力で核分裂のエネルギー基準の効率は33%、水力で水の位置エネルギー基準の効率は80%です。

この定義では、前述に比べ原子力の一次エネルギー値は大きく、水力は小さくなります。

世界の近年の一次エネルギー統計でも、図表1と同じ手法では原子力も水力も6%程度、一方図表2の定義では水力は3%以下となり、注意が必要です。

出典:『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024』 第4章75 日本のエネルギーの現状—資源から交換・利用まで

著者:小島紀徳

脱炭素の論点とは?

地球温暖化が深刻化する昨今、「脱炭素」への理解をより深めて頂こうと、脱炭素を分かりやすく解説する書籍『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024』の論点を連載することとなりました。

図説 脱炭素の論点 2023-2024

出版社:旬報社

著者 :一般社団法人 共生エネルギー社会実装研究所 (編著)

堀尾 正靱(編集主幹)他

発売日:2023年5月29日

詳しくは、旬報社公式サイトの書籍情報ページでご確認ください。

「脱炭素の論点」では、上記書籍から脱炭素に関わる様々なテーマをピックアップし、人類の脱炭素の必要性を体現したイメージキャラ「ゆでがえるくん」と一緒に脱炭素について学ぶことができます。

イメージキャラクター

ゆでがえるくん

ゆでがえるくん プロフィール

地球温暖化を甘く見て、ライフスタイルや

経済の仕組みを変えられない人類をイメージして、

AIが作り出したバーチャルなカエル。

徐々に鍋で茹でられているが、気がついていない。

人類と一緒に、脱炭素について勉強する必要性を感じている。

「脱炭素の論点」シリーズ記事はこちら

■第7回 日本のエネルギーの現状 —資源から

変換・利用まで

■第8回 日本のエネルギー構造の現状と課題