脱炭素の様々なテーマからピックアップして解説する『脱炭素の論点』。

第8回は、日本のエネルギー構造の歴史を振り返りながら、現状や直面している問題点について解説します。

※本記事の文章は『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024(出版:旬報社)』から著者及び出版社の許可を得て抜粋したものです

脱炭素経営ドットコムでは、中小企業様の脱炭素経営への第一歩を支援しています。

これから脱炭素経営を始めたい中小企業向けアクションプラン資料もございますので、ぜひご活用ください。

日本のエネルギー構造について、明治以降の歴史を概観しながら、現在私たちが直面している問題点や課題について探ります。

日本の電力体制

日本の電力の歴史は1886(明治19)年の東京電燈の設立に始まります。

明治期には民間・公営電力が多数存在していましたが、大正期になると統合が進み、五大電力の苛烈な競争時代となりました。

1938年には「電力管理法」が成立して翌年には日本発送電が設立され国家管理体制となり、配電は1941年の配電統制令で全国9つの地域に統合されました。

戦後はこの9つの地域が民営の「電力会社」となり、垂直統合・地域独占体制が1951年に確立しました。

この地域独占の体制が消滅するのは2016年の電力小売全面自由化ならびに2020年の発送電分離であり、実に70年近くこの体制が続きました。

日本のエネルギー構造

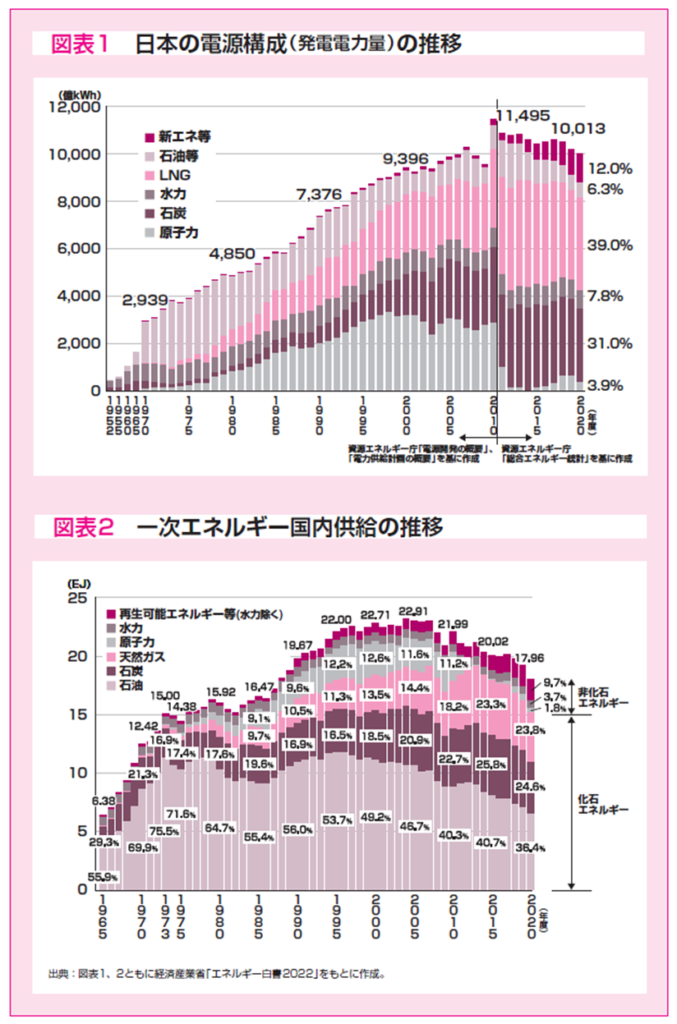

日本の電源構成は戦後しばらく「水主火従」と呼ばれ、水力発電の開発が盛んでしたが、戦後、石油火力の建設が進み「火主水従」の時代となりました[→図表1]。

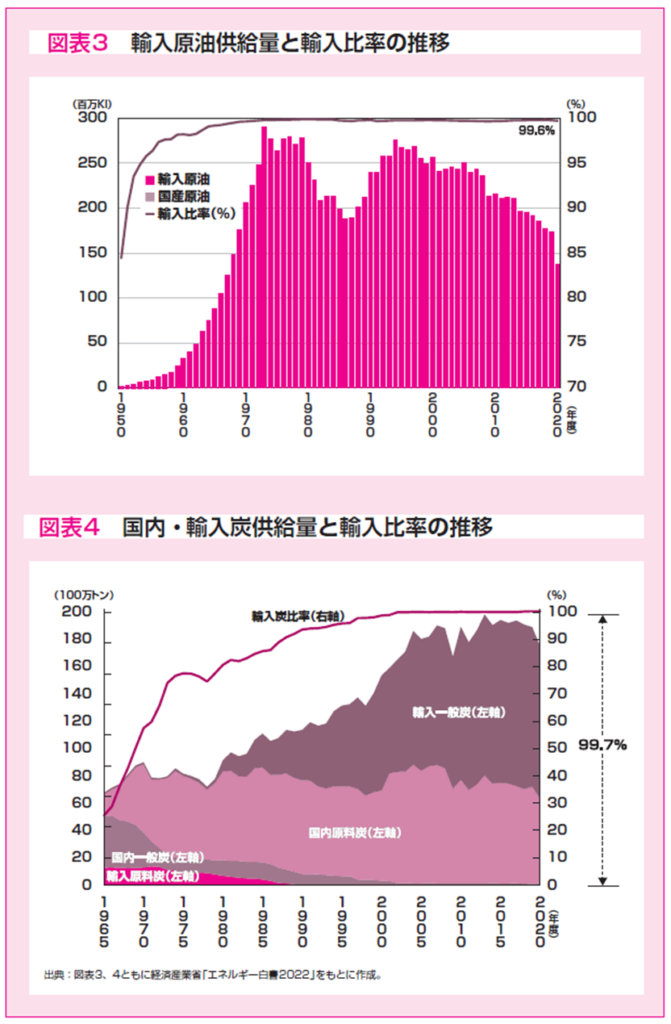

同時にモータリゼーションにより石油の消費量も爆発的に増え[→図表2]、そのほとんどを輸入に頼るかたちとなりました[→図表3]。

一方、石炭は主に採掘コストの問題のため国内炭鉱の閉山が相次ぎ、1960年代後半以降国内生産率は急速に落ち込みました[→図表4]。

1973年と1979年にオイルショックがおこると、燃料の多様化が進められ、LNG (液化天然ガス)を用いたガス火力発電所の建設も進みました。

原子力発電は1955年に原子力基本法が成立し、1966年には日本初の商業炉として東海発電所が運転開始しました。

原子力発電はいわゆる電源三法と呼ばれる法規制で手厚く保護され、戦後、国からの統制を嫌って再編成された電力産業が国に依存する契機となりました。

2011年3月に世界最大級の原子力発電所事故が福島第一原発で発生し、その後は「可能な限り原子力依存度低減」を掲げてきましたが、2022年12月には「最大限活用」に方針が転換されました。

日本の再生可能エネルギー政策

オイルショック後は再生可能エネルギーの研究開発もスタートし、サンシャイン計画などが国家プロジェクトとして立ち上がりました。

2000年代までは日本の太陽電池製造は世界トップシェアを占めていましたが、2000年代以降、本格的に太陽光発電の導入が進むにつれ中国などの後発メーカーにシェアを奪われる結果となりました。

風力発電も2020年までに国内に3社あった大形風車メーカーは撤退し、ゼロとなりました。

2012年には日本でもFIT(固定価格買取制度)が施行され、太陽光のみが進展しましたが、日本メーカーはシェアを落とし、さらに風力やその他の再エネは施行後10年経っても伸び悩むなど、政策の不調和が目立っています。

気候変動緩和に関する国際議論が盛んになるなか、日本は旧体制から脱却できず完全に出遅れ、迷走している状況です。

出典:『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024』 第4章78 日本のエネルギー構造の現状と課題

著者:安田陽

脱炭素の論点とは?

地球温暖化が深刻化する昨今、「脱炭素」への理解をより深めて頂こうと、脱炭素を分かりやすく解説する書籍『最新図説 脱炭素の論点 2023-2024』の論点を連載することとなりました。

図説 脱炭素の論点 2023-2024

出版社:旬報社

著者 :一般社団法人 共生エネルギー社会実装研究所 (編著)

堀尾 正靱(編集主幹)他

発売日:2023年5月29日

詳しくは、旬報社公式サイトの書籍情報ページでご確認ください。

「脱炭素の論点」では、上記書籍から脱炭素に関わる様々なテーマをピックアップし、人類の脱炭素の必要性を体現したイメージキャラ「ゆでがえるくん」と一緒に脱炭素について学ぶことができます。

イメージキャラクター

ゆでがえるくん

ゆでがえるくん プロフィール

地球温暖化を甘く見て、ライフスタイルや

経済の仕組みを変えられない人類をイメージして、

AIが作り出したバーチャルなカエル。

徐々に鍋で茹でられているが、気がついていない。

人類と一緒に、脱炭素について勉強する必要性を感じている。

「脱炭素の論点」シリーズ記事はこちら

■第8回 日本のエネルギー構造の現状と課題